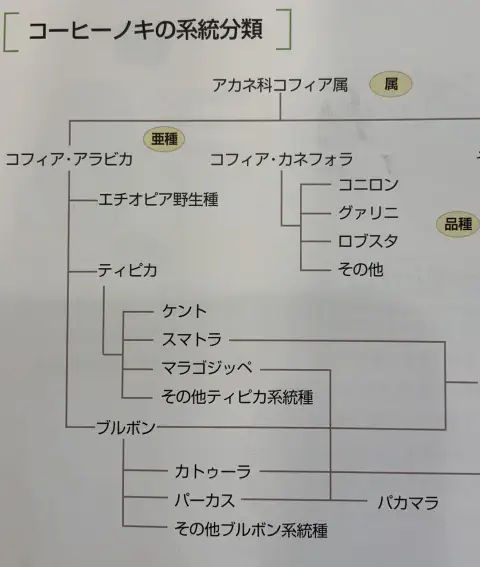

焙煎士ノート

モカの生産国イエメンの情勢は依然として混迷を極めていますが、日本に輸入されるコーヒーに関しては数年前よりも少しづつラインナップが増えてきているようです。関係者の方たちの懸命な努力の成果ですが、風味の傾向も少し変化してきているように思えます。

もちろんイエメンですから基本的なモカ香は大きくは変わらないのですが、独特のドライフルーツ、ピーチフレーバーはやや大人しくなり、エチオピアと同じく濃度の高いベリー系の方向に寄ってきているように感じます。透明感が増して酸も綺麗になっており、間違いなくカッピングのスコアは上がっているでしょう。かつては少しくすんだような感じと、淡い白ワインのような飲みやすさがあり、エチオピアよりもコスタリカやドミニカ、ホンジュラスに近いちょうどいい密度の薄さがあったのですが、キリッと締まってきた感じです。

日本で活躍しているあるイエメンコーヒー企業の社長さんに話を伺ってみたところ、かつてのモカマタリNo9の欠点豆の多さ、精製のまずさを今でも苦々しく思っているようで、おそらくスペシャルティコーヒー基準の隙のない風味造りを目指しているのが基本的な姿勢のようです。いくつかの銘柄を試してみたのですが、どれもハイレベルながら、昔のモカの臭みといいますか、スパイシー感は弱くなっているように感じました。ラウンドマウスフィールがシャープになり、フレーバーの強さよりも甘みや酸の質重視になってきていて、すっかり優等生になった印象です。

不満のようなことばかりが続きましたが、あのモカがレベルアップして蘇ってきてくれた感動の方がずっと強く、この路線は決して悪いとは思いません。マンデリンやケニアの交配種に見られたような、あの眉をひそめるような別物感ではありませんし、価格帯や品種によっても確かな違いが見られ、むしろ以前よりも楽しみが増えたかもしれません。

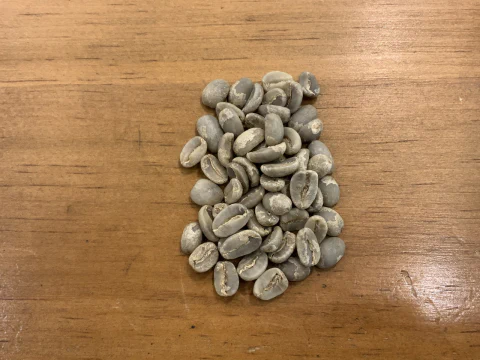

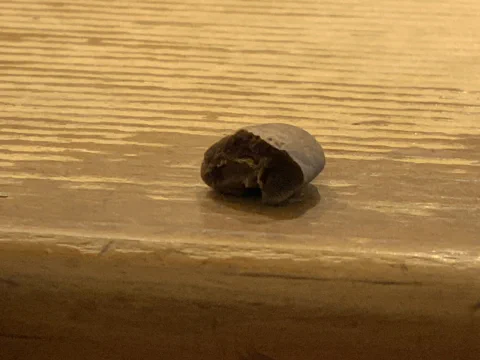

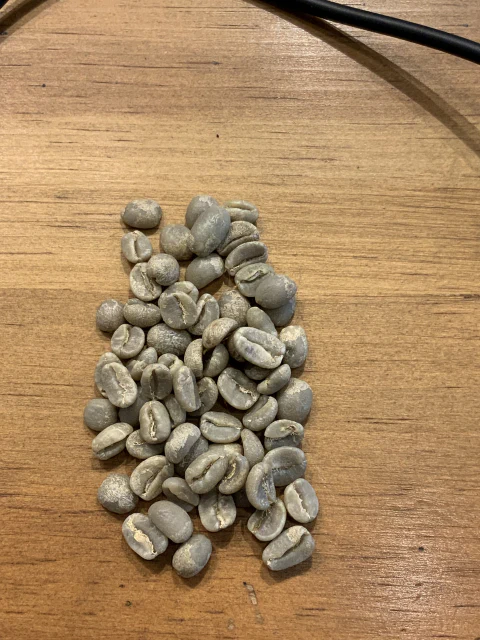

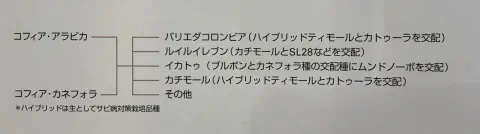

モカマタリ・アルマッカ。

パーストクロップではありますが、これでハンドピックしていない状態。

かつて30%が欠点として弾かれていたものとは思えないほどの綺麗さです。

今年もさらに少しづつではありますが焙煎士ノートを更新していきたいと思います。

焙煎の最後の工程であり、最重要の項目でもある煎り止め。それに集中するあまり、焙煎が終了すると安心して、データを記録したり、次の焙煎の準備をしたりと、他の作業に移ってしまうものです。

しかしながら、焙煎機から出され、温度上昇が止まった豆もまだ反応が進んでおり、その冷却速度が風味に大きな影響を与えます。

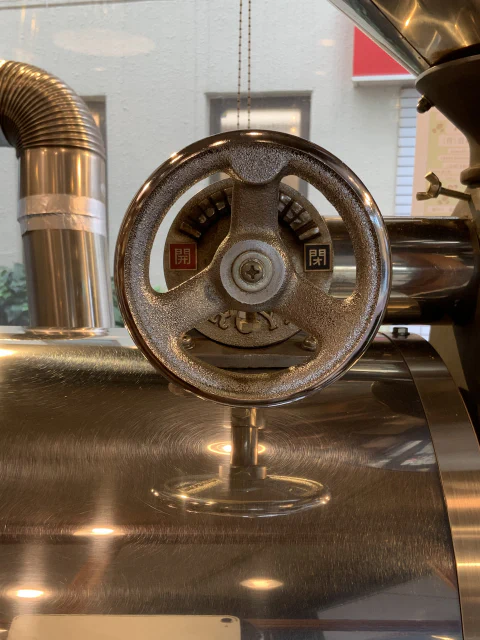

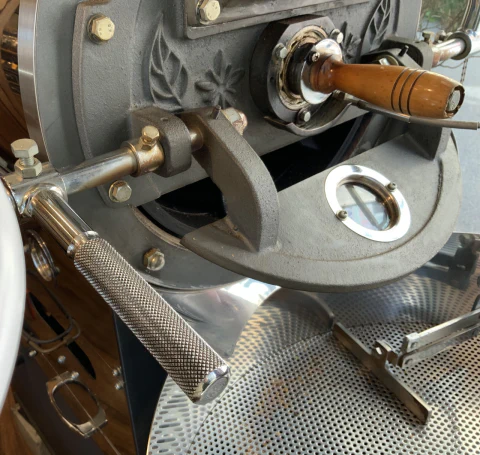

もともと焙煎機の冷却装置というものが、煙突の高さなどからくる排気力を、レバーで空気の流れのルートを変えてそのまま利用し、吸い込んで熱を奪うというシンプルで優秀な構造であることと、装置が無くても常温で攪拌していればあとは放っておいてもそれなりの速度で冷めていくことなどから、あまり気に留めないところでもありました。

ところがある時、焙煎が終わった豆を袋に詰めて仕舞おうとした時にまだ温かさが残っているのを感じ、冷却レバーに変えるのを忘れていたことに気づいたのですが、その豆をカップテストしてみると、苦味と酸味が同時に強くなったような、ややネガティブな質感に。これには排気力が弱くなって出てくる風味と共通したものを感じました。焙煎途中の排気力の悪さが原因だとずっと思っていたのですが、まさかと思い、煎り止め直後の熱い豆に水を噴霧して気化熱で急冷するという荒技を試してみたところ、久しく出せていなかった軽く淡い質感に。冷却力が明確に不足していたようです。

焙煎機の排気力が弱まったらダンパーを全体的に開け気味にすればよく、最大排気の時だけハンデがある、という程度にしか考えていなかったのですが、冷却時にも同じ排気力を使って熱を吸い込み冷やす構造なので、排気力が弱ければ冷却力も弱くなる。これもまた盲点でした。

まだサンプル数が蓄積できていないので確証は持てませんが、焙煎度が深くそれでいて重い味にはしたくない個性の豆には、水で冷却するのは一つの手段としてアリなような気がしています。もちろん焙煎機、攪拌機の底が濡れたり冷めた豆が湿っているような過剰な水分量はNGです。

定期的な焙煎機の大掃除、オーバーホールは、当たり前のように重要ですが、当たり前であるがゆえに軽く見られることがあります。というのも、問題となるのは汚れが溜まってきたら火災などの危険があることだからきちんと冷却するとか、あるいは排気が悪くなることだからダンパーを少し開けてみるとか、即座には味に影響を与えずしばらくは微調整でなんとかなると判断され、「近いうちに」とか「そろそろ」掃除しようかという扱いになりがちだからです。

しかし、汚れによって最も強く味に影響を与えるのは、排気の悪さに関わる管の部分ではありません。コーヒー豆は回転するドラム内部で熱を受けながら、排出口の壁に叩きつけられるようにして攪拌されながら焙煎されます。この時に排出口側の壁に細かな粉塵が付くのですが、これが焙煎後、意外と取れないものです。綺麗な状態から1回でも焙煎した後にこの面を手で触ると、指がかなり黒くなるほど汚れています。これが3ヶ月、半年、1年と堆積していくと、固まった粘土のようなタールがこびり付き、これが焙煎中、常時加熱されながら豆に触れ続けるので、当然出来上がった豆には燻んだ風味が付くことになります。

少しの量なら味の輪郭が太くなったようにも感じられてあまり問題になりませんが、あるところまでいくと明確にマイナスが大きくなります。この状態の焙煎機で焙煎されたコーヒーは、抽出直後の熱い時に籠ったような煙たい味になり、冷めてくるとマシになってくるという継時変化を辿るのが特徴で、何日もエイジングしても一向に良くはなりません。

厚く溜まってしまったタールは、ヤスリやノミで力一杯こすってどうにか落とせるほど頑固なもので、これが排出口からはうまく手が届かない箇所にあると、部品を解体せずに落とし切ることは難しくなります。溜まりきる前の粉塵の状態なら、手の先が届けば清掃することは可能なので、週に一回ぐらい排出口の裏面全部を軽く拭き取る習慣をつけておくと、次にオーバーホールが必要になるまでの期間がかなり長くなります。

ドラム内部の横側の曲面の部分はほとんど汚れが付かず長年使っていても清掃することはあまり無いのですが、それがかえってこの排出口の面のタール汚れに対する認識の甘さに繋がっていたようで、しばらく重めの味になってしまっていたようでした。メンテナンスに関しても、何年も試していかないと気づかない盲点があるようです。

今年もSCAJに行ってきました。

数年前からコーヒー豆価格が高騰を続け、特にここ1、2年は歴史的な跳ね上がりを見せ、5年前と比べて2倍をゆうに超える値が当たり前になってしまっているという強い逆風にも関わらず、去年の3割増しの96000人が来場するという大盛況。会場を移動していてもその違いがはっきりわかるほどの混雑ぶりで、それを見越していたのか会場も大きなホール2つをフルに使うという備え。4日間というスケジュールもすっかり定着してきました。

カッピングセミナーにも参加し、ブースでもカッピングがあったり、また混雑しているからなのか一杯ごとに飲める量も少し減らされているような感じがあり、それがかえって多く試飲できることに繋がったりと、とにかく多くの種類を体験出来る1日でした。

初めて聞く品種名やベネズエラなど珍しいものもありましたが、基本的にはラインナップは今までとは大きくは変わっていませんでした。そうした中で一つ際立って感じたのが、アナエロビック(嫌気性)の豆が強い、ということです。

10年ほど前から登場し、5年ほど前から注目されるようになった製法ですが、当初は乳酸、漬物の風味、発酵感が強いということでかなり好みが分かれていた、イロモノ扱いだったように思います。ところがこれがだいぶ洗練されてきていて、個性の強度はそのままに、他の製法と比べても遜色が無いぐらいにクリーンな印象になりつつあります。並べてカッピングすると風味の強さが一目瞭然で、かつクセが無くなってきているとくれば、扱いが大きくなるのも当然と言えます。トップクラスのブラジルのカッピング会に参加したのですが、10種類以上の豆のほぼ全てがアナエロビックで唖然としました。色々なブースに回っても、多くの種類の試飲を行っている所はたいていアナエロビックが一つは置いてあるような印象で、インフューズのような裏技的な位置付けにされることはもうないようです。

また、例年見に行っているローストマスターズチームセッションですが、こちらは焙煎の傾向の固定化が続いているようでした。ハイレベルでまとまりながらも、目指す味が基本的にどのチームも同じで、浅煎りであったり中庸なブレンドであったりとテーマを変えて細部に違いをつけても、やり方がだいたい同じです。特に顕著な傾向として挙げられるのが、長時間焙煎がここ数年間全チームを見渡しても、ただの一つもお目にかかれない、ということです。長時間と言っても30分も40分もかけるということではなく、15分から20分という普通のロースターなら当たり前に見られた長さが、一切全く無いのです。短時間焙煎で少し刺激があるけどフレーバーが鮮明であるとか、特徴は弱いけどボディがあって毎日飲みたくなるコーヒーであるとか、そういった個性があって然るべきではありませんか。そのような煎り分けを目指すということは以前から課題として挙がっていましたが、それでもずっとセオリーの大枠が同じなので、同じにしか感じません。

20分焙煎で味が悪くなるということは決してありませんし、極端なことを言えば、奇抜な焙煎をして結構変な味になってしまった、というチームが一つぐらいあっても良いではないでしょうか。そういった面白さ、完璧ではない焙煎の中に重要な情報が埋もれていることだってあるのです。そしてこの統一された短時間焙煎のコーヒーは、今年のテーマである毎日飲みたくなるようなコーヒーに合致しているとはあまり思えない、華やかで酸味が明るく、ボディは控えめで冷めると弱い渋味を放つという特徴で全て共通していました。何年か前に深煎りがテーマになったことがあったのですが、全てのチームのコーヒーが明確に酸味を残していたことを覚えています。つまり優れた焙煎方法が確立されてしまったことで、それ以外の優れた焙煎方法が入り込む余地が無くなってしまっている状況です。

やはりロースターとしては、質の高い豆を揃えている会場で本当に深煎りと言える深煎りを飲みたいというのが願いです。

焙煎をやっていると、他所の優良コーヒーを飲む際、美味しいという感想よりも先にこういう味がするから焙煎の傾向は云々といった要素を分析する癖がついてしまうものです。

先日、あるコーヒーを出先で飲んだところ、クリアーさでは自分の焙煎の方がまさっているななどといい気になりながらも、非常にクッキリとした味、シャープさに驚かされました。今現在の自分の焙煎はこれに比べると味の枠、ふち取り、輪郭が弱い、という印象を受けます。風味があり酸や甘み、コクが豊かであっても、質感がポヤっと浮いたような頼りなさがついてまわります。

この傾向の違いには覚えがあって、焙煎の前半の火力の高さがこういうシャープさを生み出すのです。前半のROR、温度上昇率、焙煎の速さではなく、火力の強さです。半熱風式の焙煎機を使っているので、火力というのはつまり熱風の強さのことです。予熱が少なく、前半に時間がかかったとしても前半が中火〜強火ならこの質感が表れ、予熱、蓄熱が多く焙煎時間が短かったとしても、前半が弱火だとシャープ系ではなくなります。

中盤付近だと少量の豆に最高火力を当てても味が崩れないのに、序盤では火力を少しいじるだけで明確に味が変化するのは実に不思議です。豆がまだ固く、水分を含んでいる状態だと熱風に敏感に反応する何かがあるのでしょうか。

前半の強火と前半の十分な時間をかけた水抜きというのはトレードオフの関係で完全に共存させることは出来ないので、色の濃い豆は強火をある程度諦め、軽い豆は水抜きを多少妥協する、といったように状況に応じてアナログ的に変化をつけるしかないかもしれません。水分が抜け始めてくる100℃付近まで中火で、それ以降は極めて弱火で水を抜き、後半は中火、といった操作でシャープさと水抜きがオーバーラップしている範囲を大きくすることも可能ですが、それでもどちらかに特化した焙煎の個性の強さには及びません。

火力を変えずに排気の操作のみで味の再現性を確保する、という焙煎の基本が思い起こされます。悩むことはあっても大きく崩れないからこそ、安心してアクロバットなテクニックに挑戦できていることに感謝せねばならないと思っています。

カッピングで80台後半のスコアを出すようなトップレベルのコーヒーというのは浅煎りから中煎りで止められることがほとんどです。華やかなフレーバーや酸を損なわないように、というのが1番の理由だと思いますが、もう一つ、審査に公平さを期すために焙煎度を揃えて行ってきたという理由もあるでしょう。アグトロンやL値と呼ばれる色の指標で測られるのですが、中央値付近である50でも明らかに中煎りではなく浅煎りとしか思えない明るさをしていることが多いです。深煎りから浅煎りまで広く提供しているという店でも、実際には深煎りの商品が中煎り程度の焙煎度で、浅煎りは従来の浅煎り以上に浅い、シナモンローストの域にまできていることが多く、かつての世の中の焙煎度の認識と比べて全体としてかなり手前に寄ってきているということでしょう。本当に深煎りのコーヒーというとむしろ大手のコーヒースタンド、カフェで扱っているような豆に見られます。

焙煎度を揃えてカッピング評価をしてきたために、浅〜中煎りに向くことが多い軟質あるいは小粒豆が高い評価を受け、ケニアやマンデリンといった深煎りに耐えられる豆は相対的に低めの評価になってきた感じも否めません。浅煎り向きの豆が評価を得て主流になり、深煎り向きの豆が深煎りにされる機会を減らされ、真価を出し切れないまま勝負させられているといった印象です。

深煎り向きとされる豆でもやはりトップとなると深煎りによってフレーバーや個性が弱くなってしまうのが実際のところでは、という向きもあるようですが、そんなことはありません。ケニア等の深煎り向きのトップを深煎りにすると、苦味やボディ、香ばしさといった深煎りの特徴がそのままグレードアップされた風味が立ってきます。普通のスペシャルティではキャラメル感止まりだったコクが、変な例えですがコーラだとか栄養ドリンクのようなギラギラした感じの旨味をまとうようになってきます。これはどんなに質の高い豆であっても浅煎りでは見られるものではありません。

深煎り向きの豆ならば、深煎りにしても華やかさは落ちません。ハイグレードな豆を揃えているロースターの方も、是非とも深煎り、フレンチロースト以上のラインナップにも挑戦していただきたいと願うばかりです。

ドライフェーズ(水抜き)、ディベロップメントフェーズ(成分進化、発達)と並んで重要な局面であるメイラードフェーズ。肉や味噌などの発色反応として有名ですが、コーヒーの焙煎となるといまいちよく分からなかったいうのが正直なところでした。

もちろん何も知らなかったというわけではありません。メイラードフェーズ(150〜160℃)で豆の褐色が濃くなることと、この色が強く出た場合は味が濃厚になるということは何度も経験していました。ただ、それが味の良し悪しにどう繋がるのかが捉えにくいのです。

濃厚な質感を引き出す反応であるならば、深煎りは長めにとり、浅煎りは早めに通り過ぎてしまう方が合うと思うところですが、実際はそう簡単にもいきません。キリッとしたキレのある苦味を減殺してしまう反応なので、長くとるとケニアのウォッシュトなどを深煎りにした場合、意外と個性が潰れたりもします。またハイチのように香ばしさと軽さを特徴とする豆の場合、メイラード反応を長くとると香ばしくて味が重い、短いと明るくて風味が薄いといったように一長一短の結果になってしまいます。ブルンジのナチュラルを深煎りにした場合、長いメイラードによってコクのあるフルーティな仕上がりになったと思ったら、エチオピアのナチュラルを深煎りにした場合だと長いメイラードによってフルーティーさが弱くなったりと、一筋縄にはいかない、というより法則性が見出せないように思えます。

結局のところ、個別に対応していくしかないというのが正解かもしれません。しかしながら、ぴったりとハマった場合は今までにない個性が顔を出すこともあり、時間をかけてデータを蓄積させていく価値がありそうです。焙煎で味を突き詰めていこうとするとどうしてもクリーンさが重要になってくるので、引き算、減点方式に落ち着いてしまうことが多いのですが、積極的な味の付与が期待できるという意味では、ルーティーンになりがちな日々の焙煎に新たな項目が久しぶりに加わったように感じます。

排気をどれだけ閉めるかということは味作りに大きく関わりますが、逆に排気をどれだけ開けられるか、どれだけ排気力が強いかということは、焙煎機のメンテナンス、準備段階においては閉めること以上に重要になってきます。焙煎時間の大半は排気を絞りつつ水分を抜いていくことになるのですが、前半と終盤のある2点においてダンパーを全開にして排気をできるだけ大きくするフェイズがあります。

豆を投入してから数分後、水分の抜けが始まるあたりで1分間ほどダンパーを全開にします。チャフ飛ばしとも呼ばれていますが、それがシルバースキンのことなのか表面に付着した粉塵のことなのかよく分からず、この呼称はあまりしっくりきません。しかしこれをやるかやらないかで味が大きく変わるのも確かです。風速の変化はどの局面でも味に影響しますから、この全開の手順は理論はともかく経験則で必要だと感じます。

焙煎機の準備段階において閉まるより開くことの方が重要というのは、天候や配管の影響などで排気力が落ちている場合、水分抜きの場面ではダンパーを少し開け気味にして調整が出来る一方で、最大排気量の低下はそれを補う術が無いからです。焙煎でダンパーを全閉にすることはまずありませんが、全開の場合はそれ以上の排気力が欲しくなることがあります。閉より開の方が上限の制約にぶつかるのです。

また終盤においても、フルロースト(大量焙煎)を深煎りで行うとなると、全開にしても煙かぶりの味になってしまうこともあります。ダンパーによって途中で自在に排気を変化させられるにも関わらず、煙突を高くしたり、排気量を上げるブロアーという装置を付けたりと、事前に排気力に工夫が必要なのは、最大排気量に余裕を持たせたいからなのです。

以前、焙煎の前半にその場を離れてうっかりダンパー全開のまま2〜3分ほど放置してしまったことがあり、それをテストしてみると意外や丁度良い具合のクリアーさに。長すぎると味の平板さ、渋みに繋がるので程度の問題ではありますが、最大排気量が物足りない時は全開の時間を少し伸ばすのも手かもしれません。

焙煎は終わりに近づくほど豆の反応が激しくなり、最後の煎り止めなどは5秒、10秒を争うほどシビアですが、では焙煎の初期はそれほど厳しくはないかと言えば、そうでもありません。

火力でも予熱でも最初の部分だけ変化させれば、味も大きく変化しますが、特に不思議なのが序盤の排気(風速)です。まだ硬いグリーンビーンズで、水分が抜け始める色合いにもなっていない状態なのに、排気を2分ほど変化させただけでかなり変わります。それも中盤や後半に排気を変化させた場合と比べて、また違う方向に味が変わります。

初期においては特にダンパーの閉め過ぎ、排気が弱過ぎた場合に、少し面倒な結果になります。焙煎してから2〜3日は、しっとりとしたコクのある質感になるのですが、もう少し経つと焦げたようなトーンの低い苦味がのってきます。わずかですが、胃にくるようなクドさも生まれてしまいます。

一方で、開け過ぎた場合では、それほどネガティブな味は入ってきません。少し抜けたような物足りなさはあるものの、飲みやすさは損なわれず、継時変化も良好です。

それならば序盤に限りなんとなくダンパーを開け気味にしておけば間違いは無いのでは、ということになりますが、閉め具合がピシャリと合った時の風味の素晴らしさは妥協したくないところでもあります。開けるより閉める方がリスクが高いのですが、閉めない限り理想的な量感のある味は出せません。安全圏である開け気味の位置から閉めていって、バランスが急に崩れる境界線の一歩手前が狙うべき一点ということになります。開閉度が正確な位置に近づくほど、絶妙な高級感をまとうようになります。リッチだとかエレガントだとかノーブルだとか横文字の表現の方がしっくりくるのですが、上品な重厚感といいますか、分厚いのに明るいというある種独特の質感になっていきます。

気温や湿度、風の強さ、メンテナンスからの期間など様々な要因で排気、風速が変化するので、正確無比な一点を再現し続けるのは至難の業ですが、それでも常に80点以上は狙って出せるように努力していきたいと思います。

焙煎の出来を決める重要な項目は火力と排気ですが、最近この言葉がどうも相応しくないように思えてきました。熱量と風速と呼ぶのが的確だと思えます。季節の変わり目に焙煎が狂う大きな原因が排気速度の変化ですが、見ただけではどの程度狂ったのかを確かめる方法が無い。今までは予熱を開始する時に、ある一定の火力で、焙煎機内のある温度(50℃あたり)の時点で投入口を開け、そこに手をかざしてダンパーを閉めていき跳ね返ってくる空気を感じた時の目盛りでその日の排気をはかっていたのですが、焙煎中に温度が上がり後半になるにつれ、空気が跳ね返ってくる目盛りが焙煎ごとにまちまちになることが頻繁にあり、どうにも判断に困っています。

焙煎中は庫内こそ季節の気温差を無視できそうなほどの高熱ですが、煙突までの管は外に近くなるほど温度は低くなり、途中の部分は手で触ることが出来る程度の熱さなので、外気温が夏と冬の差である30℃も違えば、排気速度は明確に変わります。ダンパーの目盛りが9段階のうち3から3.5まで変われば別物の味になり、条件によって0.2〜0.5は変化するので、これが日毎ならともかく一回の焙煎ごとにブレるとなると、正確な値を押さえるのは困難です。焙煎機の内側に堆積した塵によっても排気力は下がりますが、メンテナンス、オーバーホールは重労働なので頻繁に行うこともできず、詰まり具合で排気を調整する必要もあります。

最新型の焙煎機では様々なデータが自動で取れるようになっていますが、排気に関する項目が「圧力」になっているのが惜しいところです。圧力というのは火力を上げるほど高まり、またダンパーを閉めるほど高まりますが、これは風速とは重なる部分がありつつも、別個の項目です。風速は火力によって進んでいく風速とダンパーの閉めによって返ってきた風速とで相殺された合力であり、同じ閉め具合なら進む風速が強いほど返ってくる風速も強くなるので、火力を上げても最終的な風速は大きくは変化しないはずです。火力を変化させ、圧力を変えてもダンパーの閉め具合によって同じ味が再現されることは確認していますので、やはり焙煎機の外からの「引き」の強さとダンパーの閉め具合で決まる風速が味作りの大きな部分を占めていると思います。この風速を計測する方法を別に用意した方がよさそうです。

ところで火力ですが、これも熱量、あるいはROR(温度上昇率、速度)の方が焙煎においては重要な言葉になると思います。少量の豆に一定時間最大の火力を当てるという大変な火力オーバーと思われる焙煎をしてみたところ、焙煎機の蓄熱が非常に少なかったために標準的な速度で進んでいき、味が崩れなかったことがあります。これは熱風式に寄った焙煎ということになりますが、RORさえ正常の範囲に収まっていれば火それ自体は焙煎に大きな影響を与えない、ということでもあります。

今年もさらに少しづつではありますが焙煎士ノートを更新していきたいと思います。

ハイチにコーヒーというイメージはあるでしょうか。一昔前ならば知る人ぞ知る、一定のファンがいるコーヒーでした。マンデリンやモカを横目にハイチをリピートするといった、通好みの一つに位置付けられていたものです。

風味の特徴は焙煎度の許容範囲が広い中煎り向きで、苦味も酸味もほどほどでナッツのような香ばしいアロマにほどよいコクと、かえって珍しい中庸の中の中庸という個性。コーヒー豆を初めて購入するという方からは、苦味も酸味も苦手という声がよくあり、どの豆をおすすめにするか困ることがあります。多くのラインナップを見渡してみると、世界のコーヒーというのは改めて個性派ばかりで、偏りのない優しい味わいというのは意外と少ないことが分かります。ブラジルがその役割を担えそうですが、それでも等級の低いものは少し重い苦味が、高いものは少しフルーティーに寄りがちで、何よりブラジルは有名すぎることが無難な感じがしてしまってこれも意外と最初は薦めづらかったりします。このハイチこそ一番「真ん中」あたりのコーヒーという名目で薦められるポジションとなっています。

歴史的に見ても世界のコーヒーを牽引してきたハイチですが、近年は度重なる災害や政情不安によって生産を後退させており、特にここ数年は日本で見る機会がかなり減ってきています。豆の品質においても、落ちているというわけではないようですが、かつてのハイチの生豆の表面に見られた産毛が生えているかのようなエネルギーがどうも感じられません。バランスが良くてとても美味しいのですが、分かりやすかったナッツフレーバーは弱くなってしまったように感じます。進歩を重ねながらも、一口でそれと分かるものが薄くなってしまったこの寂しさは、近年のマンデリンにも通じるものがあります。

煎り止めはシビアではないのですが、シワが伸びるタイミングが昔よりも少し遅い。豆の密度が高くなっていて、それによって軽い香ばしさを出しにくくなっているのかもしれません。

現在のハイチは混迷を極めており、今後のコーヒーの行方も不透明ですが、是非とも立ち直ってかつての誇りを取り戻していただきたいです。

今年もSCAJに行ってきました。

今年の来場者数も昨年以上で、毎年規模を拡大しているようです。特に小規模事業者のエリアであるCoffee Villageの伸び幅が大きく、ロースターとしては益々刺激を受ける環境になっています。

一方で、これも昨年と同じなのですが、新しい品種や精製方法など目新しい情報は少なく、優れた農園の登場といったニュースにとどまります。今年の主な関心は、新しい技術ではなく、原材料価格高騰によるスタンダード豆の価格交渉、商談がメインでした。試飲よりも取引先の価格表を見たり、世間の相場を確かめたり、数字ばかり追いながら会場を回ることは、それはそれで有意義でもあり、むしろ業者としては本来の姿であり、今までが一般のお客さんのようなスタンスで楽しんでいたのかもしれません。

コーヒー豆全体の高騰はどうしようもないのですが、素直に上がるがままの豆もあれば、なんとかして抑えようとする動きもあります。保存、管理を徹底し、年月が経ってしまっても美味しく飲める豆を安く。言うなればアウトレットのことなのですが、フルーティー系、酸味系ではないコーヒーの場合これがなかなか悪くない。一昔前にあえて枯らせるオールドクロップがもてはやされましたが、今思い出せば、きちんと管理されたものであれば、地味な味わいではあるけれど十分美味しかった記憶があります。オールドはともかくとしてもパースト程度なら焙煎次第で十分力強いコーヒーに仕上げることが出来ます。高価格帯と低価格帯で二極化が進んでいる印象ですが、クオリティは値段ほどの開きは感じませんので、組み合わせてこの難しい時代を乗り越えていこうと思います。

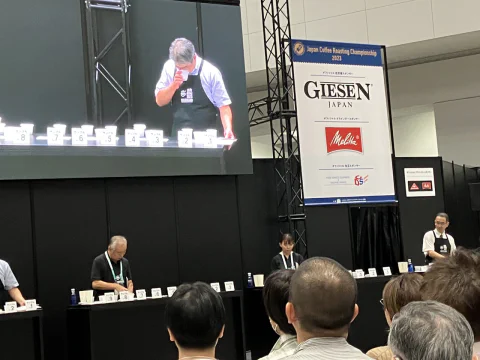

ローストマスターズチームチャレンジ(今年からローストマスターズチームセッションに名称変更)も例年通り開催。今年から審査員賞やオーディエンス賞が無くなり、焙煎のやり方と結果としての風味がどのように結びつくのかをより吟味する路線に向かいました。

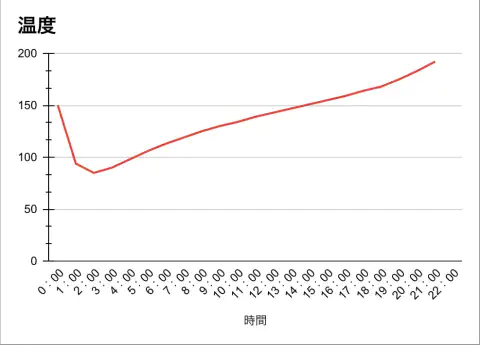

お題の豆はケニア。例によってエントリー豆の全てが浅煎りで、プロファイルも全て超短時間焙煎で統一されており、正直なところ全チームの味の大きな違いは感じられませんでした。全てハイレベルなのですが、長所も短所も共通しており、得点を競う例年の方針から個性や議論に舵を切った今年の方針にあまり合っておらず、やや首を傾げる面はあります。ただフレーバーの華やかさや明るさが際立っていることも確かで、多くのロースターがこれを基本とする理由も理解できます。ここは虚心?に、優れた部分を盗んで(導入して)いこうと公表されたプロファイルのグラフを眺めていました。

見ていて気づいたのが、超短時間の割には終盤の速度は普通ということです。つまり火力は普通、短いのは予熱が高く前半と中盤が早いからということになりますが、ならば前半の水抜きを犠牲にしなければあの華やかさは出ないのかと思い、中盤の温度上昇率、RoRを確認してみたところ、1分で12、3度上昇という超高速であるということが分かりました。そんなことグラフをざっと眺めていればすぐに分かるだろうと言われそうですが、これは総焙煎時間を見た時の印象以上の短さです。終盤が遅めで全体が短いのですから終盤以外が超高速ということになるわけです。以前の認識なら御法度の速度ですが、実際には水抜き不足と思われる多少の雑味がある場合はあれど美味しいコーヒーに仕上がっている。ここで中盤に限り短時間はかなり極端でも許されるという仮説に辿り着きました。

こうして前半の水抜きと中盤の短時間と後半の抑制をなんとかして組み合わせたところ、かねてより得意としていたボディが強めの焙煎法に、ローストマスターズの焙煎のような明るい酸を融合させることに成功しました。

以前であれば、参加したオーディエンスの人たちはこんな味が好きなのか、こういう味がカッピングで高評価されるのかといった周囲の反応ばかり気にしていたのですが、今年は今までで一番自身の焙煎において影響を受けた大会となりました。やはり学び取る姿勢は維持しなければならないと思った次第です。

安定した焙煎には特に後半の中火、適切なROR(温度上昇率)が原則ですが、風味の強い豆の個性を引き出したり重さを避けた仕上がりにしようとするとどうしても中盤からある程度の強火が要求されます。130〜150℃あたりで豆から緑色が無くなり黄色になり切ってからクライマックスである180℃前後の1ハゼに入るまで、この間の進行が遅いと、味がボヤけるだけでなく生っぽさ、渋みが前面に出てきてしまいます。焙煎に馴染みのない方にとっては少し意外に思われるかもしれませんが、味のキレ、明るさは一定以上の強火で保証されるものなのです。ガス圧を乱される猛暑日には何度か苦しめられたところです。

ところが、1ハゼ以降の進行が早いと余計な苦味がのってしまうという問題がここで立ち塞がります。ミディアムローストの浅煎りで止めてもこの範囲には入ってしまいます。温度上昇は急には止まれないので、ハゼてから少し下げるぐらいでは間に合いません。それ以前に、水分の変化が激しい時点での火力の途中変更は味の重みに繋がってしまうというもう一つの問題もあります。ピンクブルボンなど硬くてフルーティーな風味を持つ豆はこの早さによる苦味に特に弱いようで、個性が完全に破壊されてしまいます。

よって、中火による中時間焙煎がハズレの無い基本ということになります。

しかし、やはり高火力による強い風味と香りを半減させるのは惜しい。

これを解決するにはどうしたら良いか。試行錯誤の結果、黄色になるまでに、ひいてはハゼるまでに水分が極めて少なくなっている豆ならば、火力の途中変更がかなり手前まで許されることが分かりました。十分に水抜きに時間をかけ、大胆な火力で成分を進化させ、ハゼのタイミングを見計らってカロリーを絞る。活発に煙を出している最中に火力を下げすぎると燻り臭くなってしまうので、ここも慎重さが求められます。

クリアーな豆を目指すためにはあまり火力をいじるのは危険なので、かなりアクロバットな方法になってしまいましたが、難易度の高い硬質豆には効き目のある手段の一つになりそうです。

湿度によって必要な火力が変化するという考察をしましたが、それを差し引いても夏場はカロリー不足になりやすい。涼しい季節に雨が降ったからといってここまで火力が変化するとも思えません。

火力と睨めっこしているうちに気づいたのがガス「圧」という言葉。計測している機器も微圧計という名です。いつも火力と呼んでいるものは、ガスによって引き起こされた火の勢いや熱量を計っているわけではなく、ガスの圧力だけで調整しています。

夏と圧力ですぐに思い浮かぶのがボイル・シャルルの法則で、気体の圧力が低いと体積が増える、また温度が高いと体積が増える、というもの。体積が上がっても、ガスの量自体は変化しませんから、温度が高い場合に同じ体積で計ると「薄い」ガスとなり燃焼力が下がります。

夏に気温が上がれば、建物の外からくる配管の中のガスの体積は膨張し、それを手元で同じ圧力で出してあげると、薄いガスが出てくるというわけです。

実際に、冬と比べて夏の気温では同じカロリーを供給するためにはガス圧が20%以上も多く必要であるというデータもあり、これに湿度が加わると、もはや誤差や味のブレどころではなく、高火力焙煎と低火力焙煎の違いと同じぐらいの差が出ます。

予熱、蓄熱を高めにとり伝導熱を多く利用する焙煎なら、これらの影響を半減させられますが、火力がメインの熱風式寄りの焙煎にすると気温による変化を受けやすいです。夏場の焙煎の乱れは浅煎りのほうがより感じやすいのではないでしょうか。

焙煎は後半になるほど様々な反応が激しく起こるため、前半、特に序盤は軽視しがちになります。水分を丁寧に抜くという意識はあっても、時間をどれだけとるかという程度であり、以前は投入時の温度、蓄熱だけを見ていました。

ところが最初の1〜2分の間ダンパーを強く閉めただけで味が明確に重くなるという結果に出くわしてからは、考えを改めるようになりました。排気だけでなく、最初の1分間に火力(ガス圧)が違うだけでも風味が大きく変化することは確かです。これは蓄熱とはまた別で、ガス圧だけで変化します。弱ければクリーンで渋味傾向、強ければシャープで苦味傾向です。

あの冷たく硬い序盤の豆が、立派な化学反応を起こしているとは思えません。豆の表面の微粉が剥がれやすくなるだとか、豆に小さな亀裂が入るだとか、そういった物理的な変化が原因だろうと思って色々と文献を調べたところ、焙煎序盤に高火力を与えると早い段階で豆の体積が有意に増える現象があるとのことです。

投入時の予熱や蓄熱が高くても、排気が強くても弱くても、ガス圧が低い限りこの早い体積増加は起こりません。つまり、伝導熱や輻射熱ではなく、強い熱風を浴びると、早く豆が膨らむということです。豆の構造の間隙に空気が入り込むのか、外側からの圧力で変形しているのか、理由は定かではありませんが、焙煎の初期に大きく膨らむことと中盤に大きく膨らむことの違いが味の違いに繋がるようです。

高火力で始める焙煎の場合、体積だけが大きくなるので豆の密度は下がり、構造としては脆くなります。水分が抜けやすくなる一方、中盤以降の高火力ではオーバーカロリー気味になり、焦げ味がつきやすくなります。

低火力の場合は、小さくしっかりした構造のまま少しづつ水分が抜けていくので、苦味はつきにくくなりますが、中盤以降は逆に高火力でないと成分がなかなか進化してくれません。その高火力で終盤に突入するので、また別の問題も生まれてきます。

豆の個性としては、フルーツ、ナッツ系は低火力が、ティーライク、チョコレート系は高火力が向いているように思えます。

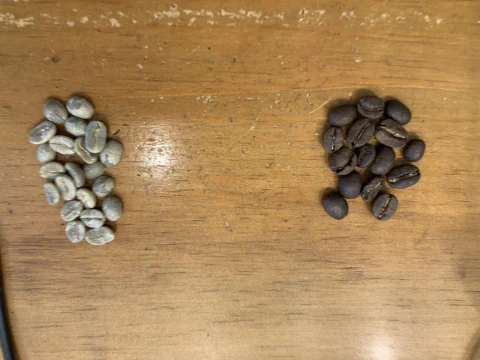

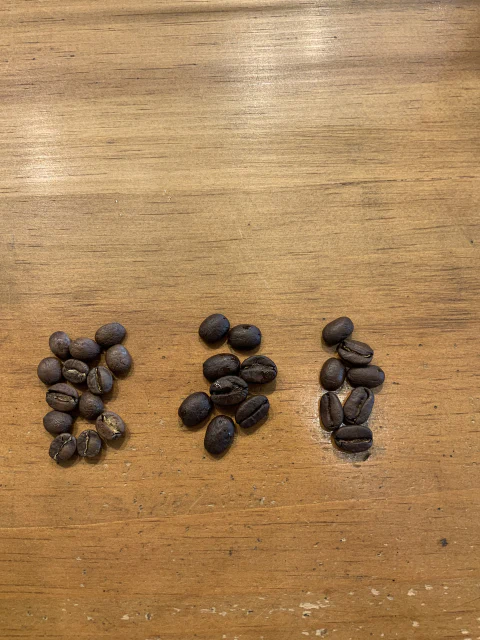

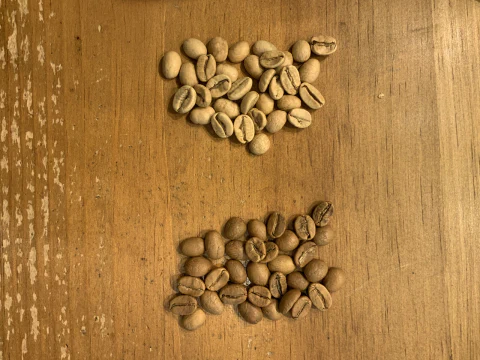

焙煎開始から3分が経過した時点で取り出した豆。左が低火力、右が高火力。体積が違うように見えなくもないですが、きちんと計測したデータ無しに判別することは難しそうです。

ここ2、3週間ほど、豆に弱い渋みがのるようになり、原因を考察していました。

味の傾向から焙煎の後半のカロリー不足である、ということに気づくのに時間がかかってしまったこともありますが、同じ設定火力であるにも関わらずなぜそうなったのかを判断出来なかったので、単に火力を上げるという対策に踏み切れず半月経ってしまいました。

排気が変化したから上昇しづらくなっているのか、豆の水分が多くなっていて上がりにくくなっているのか、ならば高火力はリスキーか、などと考え色々試してみたのですが、一向に良くならず、最後に単純に火力を上げてみたところ、てきめんに改善しました。

気温が上がってくるこの時期にカロリー不足がなぜ起こるのか。様々なデータを検証してみたところ、どうも湿度が怪しいということに。しかもその湿度は気温によって変化する相対湿度ではなく、絶対湿度のことです。

空気は温度によって含まれる水分が飽和する量の上限が上がります。40gの水分量で上限が80gなら湿度は50%、同じ40gの水分量のまま気温を高くし上限が120gになれば33%になります。普段天気予報で湿度といえばこの相対湿度のことです。しかもこの上限は、温度が10℃、20℃上がると2倍、3倍となるような変化量です。

つまり、夏は冬と比べて観測どおりの相対湿度でも1・5倍ほど高いのに、それは3倍以上も高い上限から見た湿度なので、実際の絶対湿度、空気中の水分の単純な量は5倍以上多いということになります。

この湿度の中、燃焼させ続ける火は水分を蒸発させるのにエネルギーを取られてしまって、同じガス圧でも火力が落ちるというものです。

去年の夏に水分抜きの進歩があり、その際に焙煎プロファイルの変更があったのですが、その後、この後半に急ぐ焙煎がカロリー過多になってしまっていた時期があり、これの火力を抑えて上手くいっていたのですが、思い返せばそれは冬になってからでした。その冬用焙煎が全ての基本になる適正火力だと思い込んだまま梅雨を迎えてしまったようです。季節ごとに対応できる新プロファイルを完成させるのに、やはり一年かかったということです。

優れた品質のコーヒー生産国でありながら名前を聞いたこともないとよく言われる国があります。ブラジルやコロンビアのような代表的なコーヒー生産国もあれば、インドやメキシコのように親しみはあるけれどコーヒーのイメージがあまり無かったという国、エルサルバドルやホンジュラスのように名前は知っているけれど詳しくは知らない国など、それぞれ一般的に認知度、距離のようなものが存在しますが、名前を聞いて国名とすら思ってもらえない国としてブルンジとマラウイがあります。

ルワンダやコンゴのように戦乱によって有名になってしまった国もありますが、西、中央アフリカの国々はまだ日本にとってかなり遠い存在になっているのが現状です。コーヒーが知るきっかけの一つになれば嬉しく思います。

ブルンジはスペシャルティコーヒーとして高い評価を受ける国の一つで、ロースターとしても既に馴染み深い銘柄ですが、先日マラウイが久しぶりに手に入ったのでテスト焙煎してみました。

小粒で身が締まり、なんとなく不揃いな印象。エチオピアにも似ているかもしれませんが、生豆ではフルーティーな香りはあまりありません。アフリカの中では最南端の産地の一つで、コーヒーベルトの端で生産された豆は個性が丸くなるという傾向がこれにも当てはまりそうです。

深煎りにも浅煎りにも向きますが、深煎りでもきれいな酸が損なわれず、複雑な風味を出してくれるのでフルシティあたりで固めてみます。チョコレートのような甘味と花のような風味を共存させられる素晴らしいバランスです。

それにしても派手なナチュラルでもグレードが特別高いわけでもない豆なのに、深煎りでこのジャスミンのような味が保てるのは何故なのだろうと豆のデータを調べてみると、なんとゲイシャ種が混合させられているではありませんか。かなりたくさんの品種のブレンドなので、何割にも満たない率でしょうが、ほのかにですが確かにゲイシャらしい風味があります。生豆が不揃いなのも、複数品種の中に大粒のゲイシャ種が混ざっているからでしょう。

もう15年も前になりますが、当時使っていたマラウイの名前が確か「マラウイ・ゲイシャ・ヴィフヤ」

まだゲイシャ種についてほとんど知らない時期だったのですが、変な名前だなということで呪文のように記憶していました。パナマゲイシャやコロンビアゲイシャを取り扱うようになっても、マラウイの名前とは結び付かず、今になってようやく繋がるという、記憶のいい加減さを再確認した次第であります。

ここ1ヶ月ほど、中深煎りから深煎りにかけて、味のパンチの不足に悩まされていましたが、あることをきっかけに理由を突き止められました。焙煎が熱風式寄りになっていたことが原因だったようです。

半熱風式の焙煎機では、焙煎機の蓄熱量によって直火寄りか熱風寄りかの調整が利きます。時間をかけて予熱することによって釜全体に熱が貯まり、それの比率が火や熱風に対して上がってくると、直火系の香ばしく力強い風味になっていきます。

以前、冬場の寒さに合わせて蓄熱を多くとって焙煎していたことで、浅煎りにはやや不向きな直火系の味がのってしまっていた時期があったのですが、今度はその反省が逆方向に向かわせてしまっていました。連続焙煎の間を比較的ゆったりとって焙煎機を少し冷まし、全体的にすっきりとした傾向にできれば良いだろうという姿勢に傾いていて、それが甘かったようです。

浅煎りに苦味がのってしまうことと、深煎りを軽くしてしまうこと、どちらがよりマイナスが大きいかといえば、前者と思いがちですが、実のところ同じぐらいと言えます。浅煎りをメインに打ち出しているロースター以外では主力が中煎りよりも中深煎りになる場合が多いので、むしろ後者の方がより都合が悪いことが多いかもしれません。

直火だと浅煎りに向かない苦味がのりがちなように、熱風だと深煎りに不向きな「渋味」がのってくる傾向があります。生焼けを起こしているわけではありませんが、実際にその系統のノイズが入ってきます。雑味と呼べるほどのものではないので、他がうまくいっていれば美味しく飲めるのですが、深煎り特有の甘味、コクは減殺されてしまいます。

いわゆる昭和の喫茶店としてイメージされるような昔の店のコーヒーが、色々と荒削りで雑味もあるのに力強さがあり妙にクセになってしまうという経験をされた方もいらっしゃるかと思いますが、深煎りを直火で焼いたあのボディの強さと塩味は、飲みづらさを補って余るほどの魅力があります。昔の浅煎りアメリカンコーヒーは草っぽくて飲めたものではないということも多かったようですが、直火で丁寧に煎り込んだ深煎りというのはやはりコーヒーに求められる味の代表だと思います。

ところで原因を突き止めるきっかけとなったあることというのは、豆の投入量です。中深煎り、深煎りは一度にたくさん焼くフルローストでやることがほとんどなのですが、ある時調達をミスしてしまい間に合わせで少量焙煎をすることになりました。少量なら同じ蓄熱であれば当然早く焙煎が進むので、そこでふと思い立って火力を落として時間を揃える、つまり豆の量に対して高蓄熱の低火力、直火寄り焙煎にしてみたところ、深煎りらしい香ばしさと力強さが戻ってきていました。ミスをすることによって、蓄熱による風味の変化に気づけた(思い出せた)わけです。

価格面で手が届くピンクブルボンやシドラがネクストゲイシャなどと呼ばれていますが、ゲイシャでも扱いやすいものが増えています。依然としてパナマゲイシャが突出して値が張りますが、それ以外の国のものであれば高価格帯という枠組みにはなりますが、冗談みたいな値段にはあまりなりません。

コロンビアゲイシャをしばらく使用していましたが、最近ではブラジルやペルー 、ボリビアといった南米のゲイシャも特徴的だと感じています。

コロンビアやコスタリカのように豆が硬く酸が豊かな豆は、ゲイシャ種でも冴えたフルーティーな個性が前面に出てきますが、南米のゲイシャはそこが少し抑えられており、ナッティさやしっとりした質感に寄るので、ゲイシャが持つもう一つの特徴である紅茶感の方が目立ってきます。

ボリビアやペルーも高地産のしっかりした豆なのに、ピンとした明るい風味を持つ中米産とは違って、ブラジルのような落ち着きがあるのが面白いところです。コロンビアゲイシャが酸のきついオレンジの印象なら、ブラジルやペルーのゲイシャは黒みがかったストロベリーに近いニュアンスでしょうか。

優しさと濃厚さを兼ね備えたゲイシャですが、焙煎に関してはけっこうシビアです。紅茶感はある程度強く火を入れないと開いてこないのですが、強過ぎると焦げに近い味がすぐに付いて酸が潰れやすいようです。どっしりとしたボディと繊細さがどちらも求められるので、真ん中を通す正確さが求められます。

しかしそれとは別に、なんといってもこれを曲者たらしめているものは、驚くほどのエイジングの遅さです。

ブラジルのゲイシャですが、焙煎直後にコクと風味が弱かったので、数日置いてテストしたところそれでも変化がない。3日、4日、5日と待っても、ちょっと華やかな普通のブラジルといった程度の印象で、ブラジルだとこんなものなのだろうと諦めかけていたところ、なんと9日目になって急に甘みと香りが出てきました。9日目あたりではなく、9日目で急にです。8日目は薄い味でした。冬場の保管なので進みにくかったことを考慮しても、この遅さには悩まされます。味の特徴も焙煎の出来も、このスパンに耐えながらの検証だったので大変でした。

とはいっても、特徴を把握してしまえば付き合いにくい豆ではありません。ティーライク、紅茶のようなコーヒーとは何かを知りたいという方には、南米ゲイシャはおすすめです。

ピンクブルボンやシドラ、嫌気性発酵をはじめとした様々な品種、生産方法が開発され、もはやスペシャルティコーヒーという看板すら古くなってきたと感じるほど賑やかなバラエティの時代ですが、ここでインフューズドコーヒーというちょっとグレーな面白い生産処理が登場し、議論を呼んでいます。

インフューズ、直訳すると注入で、収穫された生豆を色々なものに漬け込んで風味を添加する方法ですが、その原料がまた凄い。ミントやレモン、シナモンからバニラ、ウイスキーとなんでもありで、本当にその風味が飲料として口にするコーヒーにそのまま現れてきます。

このコーヒーの問題点は二つ。トレーサビリティとテロワールでしょう。

トレーサビリティというのは追跡可能性、生産から消費者の手に届くまでの工程が明らかになっているかという透明性のことで、生産地はもちろん品種や生産処理、また日付なども多少大まかでもきちんと記録されていなければなりません。ところがインフューズドに関しては、上記の表示義務を満たしてさえいれば良いということで、別にこっそり追加されていることがあったようです。バリスタの選手権で選手本人も気づかずにこれを使用して失格になったり、そのまま優勝してしまったりといった事態が相次ぎ、生産者に問い合わせても発酵のテクニックで処理していますとの説明で済ませたり、インフューズしていますと隠さずに説明している場合であっても、それが使用者に伝わっていないなど混乱が続きました。ただ、この問題に関しては義務化などのルール次第なので、今後解決する見込みは高いでしょう。現にきちんとインフューズドが明記され、好評を得ている銘柄はいくつも出回っています。

さてもう一つの問題点であるテロワール。つまり生産地や生産者の個性が台無しになってしまうのではないか、ひいてはコーヒーらしい風味自体が淘汰されてしまうのではないかという懸念です。

これに関しては自らインフューズドコーヒーを手にとって確かめる必要があると思い、取り寄せて焙煎してみました。コロンビアの優良農園のカトゥーラ種です。

水抜きが始まる前から強烈なココナッツやレモンの香りが漂ってきますが、シドラのナチュラルというお化けを先に経験していたからなのか、さほど圧倒されることもなく中浅煎りで煎り止め。

試飲してみての第一の感想は、面白いが従来のコーヒーに取って代わるモノではない、です。

インフューズドによって強化、変化する項目はほとんどフレーバーだけです。もちろん、厳密に分析すればその他も変化しているのでしょうが、フレーバーへの劇的な効果に比べれば、まさしくアンバランスと言っていいほど、小さなものです。フルーツのような酸や粘性が付加されるわけではなく、「馴染んでいない」印象が強いのです。コーヒーらしいコーヒーの表面だけに違うものをまとわせたようなこの感じは、焙煎後の豆に香りを直接添加するハワイのフレーバーコーヒーに近いもの。もっとも、今回使用したインフューズドコーヒーは豆自体のグレードが高く、息を止めてフレーバーを遮断して飲んでも大変美味しかったので悪い印象もありません。言い換えれば、インフューズドは豆本来の特性をあまり邪魔しないとも言えそうです。

丁寧に扱えば、強い個性を発揮しつつも、他を蹴落とすようなことがないであろうコーヒーだと思います。

今年もさらに少しづつではありますが焙煎士ノートを更新していきたいと思います。

パスタではアルデンテとして好まれることはあっても、コーヒーの焙煎では御法度の代表とされる「芯残り」

焙煎どころかコーヒー豆をまともに触ったことすらない子供の頃から、よく耳にしてきた言葉でもありました。

説明されなくてもだいたい理解できる響きゆえに、特に気にかけることもなく使ってきた表現ですが、焙煎に携わってしばらくして気づいたのが、芯という部分を目で確認出来たことが無い、ということです。

芯残り?黒いコーヒー豆内部に緑色の生部分が残っているとでも言うのだろうか?と出来の悪い豆を何度潰して確かめてみても、まず生焼けに見えるような箇所は見当たらない。むしろ内部ほど黒みが強くなっている焙煎豆がほとんどで、芯が焼けていないどころか均一になっているのも珍しいぐらいです。

中心部の白い部分は銀皮(シルバースキン)

ただ、芯残りと言われる豆の状態や味への認識は共通していて、豆全体の硬さ、火の通りの悪さからくる生っぽさのことで、中心部に硬い芯が通っているというよりも、全体に無数の生焼け繊維が走っているようなことなのかもしれません。焙煎全体を通じた、豆の水分をはじめとした成分の飛び方、ほぐれ方のことで、芯というネーミングは少しピンとこないのが個人的な感想です。

この芯残りですが、芯が有るか無いか、1か0かというよりも、多いか少ないかの程度、グラデーションがあるという見方がいいかもしれません。少し芯があるけど華やかさがあれば許容できるライン、全く不快にならないライン、水のような透明感にまで達するラインとがあります。芯を徹底的に消そうとすると明るい酸や風味を損なってしまうことがあり、それを嫌うスペシャルティクラスの浅煎りではギリギリ気にならないラインに乗っているものが多いようです。もっと刺激やいがらっぽさは減らせるはずだけど、強くはないし風味が良いのでこのへんで、というローストに落ち着くようです。

しかし、やはり普段飲みのコーヒーならば、芯の少なさを最優先にしたいものです。コーヒーの雑味は芯残りだけからできるわけではないので、他の要素との兼ね合いも大事ですが、華やかでわずかな刺激を伴うものより、地味でも何杯も手が伸びるような味作りを目指す身としては、どうしても芯残りは妥協できない部分でもあります。

焙煎にRoR(Rate of Rise)という言葉があります。

温度上昇率、1分間で何度上昇したかで測ることが多いですが、つまりは焙煎速度のことです。

新しい焙煎機ではRoRをグラフとして記録してくれるものもあり、焙煎後の分析には役立ちますが、RoRを制御することはなかなか難しいです。前半の水抜きは慎重に、後半はてきぱきと進めるといったように豆の温度帯によって要求される速度が異なります。火を強くすればいいんだろう、という単純なものではなく、焙煎機内の蓄熱と火力の合力で考えなければならず、また排気の強さによっても上昇速度が少し変化します。

合力というのは、いわば「助走」がついてしまうものといっていいでしょう。前半が強火なら、後半に火を弱めても、後半の最初はどんどん上がってしまって止められなくなるということです。逆に前半は弱火で水を抜いたので中盤に少し強めの火で上げてみたら、勢いが足りなかったいうこともあります。非常に強い火力にしたら、RoRの許容範囲が狭い終盤に勢いが止められなくなって焦げくさくなってしまった、というのもよくあるミスです。このように、慣性、遠心力に振り回されるような温度管理が焙煎の難しさの一つです。

そのような慣性が働くのであれば局面ごとに前倒しを意識して細かく火力を調整していけばよいのでは?という発想の前に立ち塞がるのが、水抜きの最中の火力変化は豆の内外の煎りムラによる味の重さに繋がってしまうという現象です。

以上のような複雑さから、焙煎はある程度一定の火力というのがベターな基本となっています。

しかしこのような妥協は、パカマラをはじめとした大粒豆によって欠点を増幅されてしまいます。水が抜けにくく前半に時間が必要になり、フレーバーの発達もややしづらいため後半は速さが求められるので、一定火力ではどちらかを犠牲にするような、あるいはどちらもスポイルする形になってしまいます。

八方塞がりのような状況ですが、超低RoRで水抜きを極端に長くとり、低い温度の時点で水抜きを完了することで、その後の高火力に変更した際の煎りムラを抑えることができます。助走が全然ついていないので、超高火力が必要になり、これが終盤の超高RoRに繋がってしまって制御が難しいですが、大粒豆、硬質豆を相手にした時はとても有効なテクニックです。

毎年SCAJの会場で様々なコーヒーを試飲する時に感じさせられるのに、とにかくフレーバーが強い、ということがあります。そういう豆を使っているからだろう、と特に深く考えもせず過ごしてきましたが、今年規模を拡大した小規模ロースター展示エリアであるcoffee virageを周ったとき、どうも豆の種類だけが理由ではないことが分かり、色々調べてみたところ、なんのことはなく生豆の鮮度でした。

ロースターとしては焙煎の技術に目が行くあまり、生豆の鮮度に疎くなることがあるどころか、むしろ条件が良くない状態からいかにして焙煎で質を上げるかという方に意欲が向いてしまうことがあります。もちろんどんな豆にも対応できる技術の幅は大切ですが、コーヒーを消費する側の人にとっては、過程がどうであろうと出来上がったモノの質が高ければそれで良いわけで、焙煎の努力感はとりあえず端っこに置いておかなければなりません。

さてこの生豆の鮮度ですが、収穫後数ヶ月以内のニュークロップ、1年以内のカレントクロップ、2年以内のパーストクロップ、それ以前のオールドクロップという区分けは大まかなようでいて結構意味のある区切りでもあります。特に夏の暑さが厳しい近年では、常温(常温と呼んで良いのかも分からない気温ですが)で数ヶ月置いただけで鮮度の低下が大きく進んでしまいます。何年経ったか、というより夏を何回過ごしたか、というようなカウントがいいかもしれません。真夏を2度経験してしまうとその豆はもうほぼオールドだろうといった具合です。

SCAJ会場に登場するようなフレーバーを目指した場合、カレントとパーストの間が大きな境目となります。生豆の明るい酸とフレーバーは、15℃程度の適切な温度で保管すれば、収穫後一年弱ぐらいまでの期間維持されますが、それを過ぎると急激に落ちていきます。特にカレントをすすったあとにパーストを口に含むと、まさしく草っぽさと表現できる曇りを感じ取れます。パースト単独ならおいしく感じるのに、並べて比べると良くない特徴がダイレクトに伝わってきてしまうのです。これは浅煎りを飲んだ直後に深煎りを飲むと、一時的に苦味だけが強調され深煎りの甘味や風味が感じ取りにくくなることがある現象と似ています。

先日、日本では手に入りにくい3ヶ月もののニュークロップを焙煎してみましたが、やはり会場で飲むような溌剌とした風味が出ました。グレードは高くない豆でしたので、ひとえに鮮度によるものでしょう。SCAJ2023以降、数ヶ月単位で鮮度に気を使うようになりました。

とはいえ、小分けで生豆を取り寄せ続けていたら高くついてしまいますし、お気に入りの銘柄や看板商品はどうしても大量保管が必要で、常にカレントクロップを回し続けるのは難しく、いわんやニュークロップを主役にするのは現実的ではありません。

そこで、冷蔵、あるいは冷凍保存を試してみました。1ヶ月冷凍したあと解凍して焙煎してみたところ、特に悪い味は出ていませんでした。4年冷凍してニュークロップに近い風味を保っている事例もあるようなので、続けてみる価値がありそうです。

今年もSCAJに行ってきました。

会場も増設され、開催日数も1日増やしての大きな規模での備え。日数の分を差し引いても、コロナ禍から大幅に回復した昨年よりさらに5割増しの来場者数という盛況ぶり。

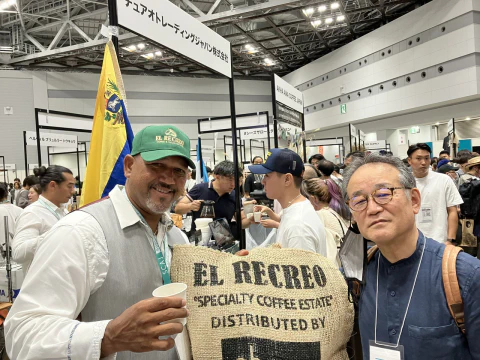

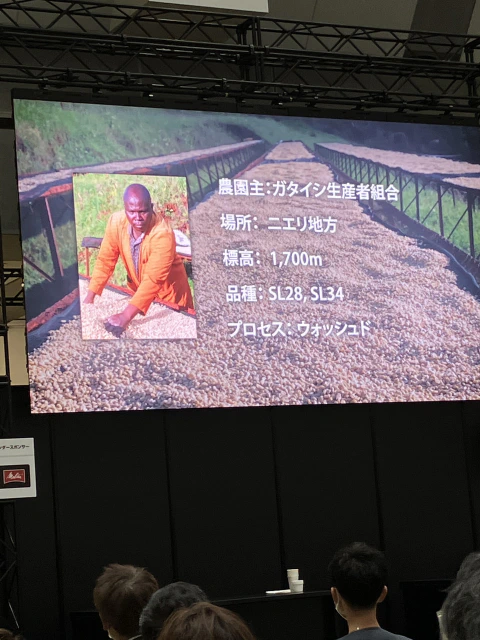

海外から生産者の方も多数来場しました。私はインポーターでもなく現地に行ったこともないのですが、生豆を取り寄せる際に何度も見る生産者の写真で以前から顔を覚えており、初めて会うのに大半の生産者と既知であるかのような感覚になってしまいました。おそらくコロナによる数年の停滞と、昨今のスペシャルティコーヒーの隆盛がタイミングとしてバッティングしてしまっていて、今年になってようやく本来の姿になったということでしょうか。知っている生産者との毎年の交流はこれから続いていくでしょう。

ベネズエラのコーヒーを紹介する元野球選手のラミレス氏

パナマゲイシャやCOEなどの高級品の人気は相変わらずですが、今年はスタンダードで高品質な豆をカッピングさせてもらえる機会が増えました。紙コップで少し飲ませてもらうのではなく、5種、10種といった数を次々試させてくれるちゃんとしたカッピングです。全体的に奇抜さを狙ったものは少なくて平均のレベルが高く、フレーバーが直球で来るというよりも甘さや酸の質だけで十分に個性が分かるような堅実さが素晴らしかったです。

今年の際立った特徴は、小規模ロースターをメインとしたcoffee village が専用の別館で開催されるほど大きくなっていたことでしょう。どこも試飲できるカップのレベルが非常に高く、品種や精製法も最先端のものが勢揃いなのですが、それを引き出せる焙煎技術の高さは例年以上でした。

そして恒例のローストマスターズチームチャレンジ。今年のお題は、『お客さまと共感できる「酸」の魅力とは?』

ここ数年の動向で深煎りへの期待がもう持てず、さらに今年のお題を見てやや斜に構えた心持ちで参加したのですが、結果は少し興味深いというか、複雑な感想を抱きました。

9チームのハイレベルなコーヒーが並ぶ中、特にクリーンで酸が明るいものが2つがあり、プロのカッパーが評価する部門では予想どおりこの2つが選ばれました。しかし、オーディエンス部門においては、別の2つが入賞。カッピング部門入賞の2つと比べるとクリーンさよりも力強さ、もっといえばダークさを感じさせるコーヒーが入賞しており、過去2年の傾向からすると予想外でもありました。

昨年までは、一般の方は華やかさよりもクリーンさを重視する傾向にあると分析していたのですが、こと「明るい酸」という評価に関しては、まとまった共通認識が無いというか、重要視されていないという印象を受けました。この明るい酸というのは、別の言い方をするとレモンのような単調な軽さともとれ、昨今流行りの浅煎りの特徴をさらに際立たせるものでもあります。おそらく一般の方はブルーベリーやキャラメルのようなコク、重みのある甘さに好みが寄っており、今思い返せば一昨年と昨年のコロンビア、ケニアも、クリーンというよりは渋みの少ない丸い味がオーディエンスで優勝していました。

浅煎りよりも深煎りの方が良いとは言いませんが、やはりコクやボディ、テクスチャを美味しいと感じる人がとても多いのだと思います。確かに一昔前に、苦すぎるダークローストが日本のみならず世界から敬遠された時期があり、サードウェーブの浅煎りの台頭はそれの反動だった面もあります。それでもコーヒーの好みの公約数として最も強いのは、キャラメル味が際立つ中深煎り、シティ、フルシティローストにあるのではないでしょうか。

別の視点で見るのなら、ある種の中心、王道を外して一大市場を形成してしまった今の浅煎りスペシャルティのレベルは、それほどまでに高く美味しいのだと改めて思います。深煎りが好きな人でもさすがに認めざるを得ない水準にあり、有無を言わせないクオリティで好みを超越してきてしまいます。

今後、浅煎りに対するカウンターバランスを取るための深煎り文化を安定させるためには、生豆の質よりも焙煎技術がより重要になってくるでしょう。年々勢いを増していっているコーヒーの世界ですが、ロースターとしては生産者の努力に負けないように食らいついていきたいものです。

焙煎においては火力と排気が重要な構成要素であり、この二つを組み合わせて理想の味を目指します。ところが、この組み合わせということに関して以前から一つ謎がありました。火力に関しては、予熱や釜全体の蓄熱、豆の水分の抜け具合などに応じて、結果が変化するのですが、排気の強さに関しては、常に結果が固定される、ということが起こります。つまり、予熱が低い場合や豆が硬い場合などは10の火力が有効でも、予熱が高い場合は10は強すぎて味が変化してしまうのに対し、排気を絞るためのダンパーは開け方を5に設定した場合、火力や予熱がどう変化しても5の味が必ず現れるということです。どんな条件であっても、ダンパー設定は4なら4、3なら3の特徴がブレずに再現されます。

これは従来のイメージからすると奇妙な話で、火力を変えながら吹き出し口に手を当てれば分かりますが、火力が強くなれば焙煎機内の圧力が高まるのは確かなのです。ダンパーによる味の変化の原因が豆にかかる圧力ではないのであれば、豆から蒸発した水分が籠るいわゆる蒸し状態の程度が原因なのかとも思いましたが、水分の蒸発がみられない100℃以前の時間帯のみダンパーを強く閉めたところ、それ以降の温度で閉めた場合と同じ傾向の味に変化したのでやはりこれも違います。

火力の上昇によって圧力も強くなる、そしてダンパーの開閉によって圧力も変化する、それでいてダンパーは火力に影響されないということは、何か相殺するような力が働いているはずで、一旦考え方を整理してみました。

まず、5の圧力を生み出す火力を4の締め具合のダンパーで抑えた場合、4が通り抜けて1が焙煎機内に戻ってきます。すると機内の数値は5−1=4となります。この機内の数値というのは漠然とした仮定の何かです。火力5でダンパー3なら、2が弾かれて戻ってくるので機内は5−2で3となります。火力が7なら、ダンパー5にすれば5が通り抜けて2が戻り、機内は7−2で5となります。7を3で締めれば3の分だけが通り抜け4が返り、7−4で機内3となります。どの場合においても、機内の数値はダンパーの閉めた数値と一致します。

この機内の数値とは何かと言えば、もう「熱風が通り抜ける速度」、風速としか考えられません。豆の表面を撫でていく熱風の速度、これは火力によらず、ダンパーの閉め具合と完全に連動します。これがダンパーによって生み出されるボディの違いを生んでいると考えられます。

考察を見直してみると大して難しいことを言っていないのですが、気づきにくいことでした。

正確な観測ではないので断言はできませんが、この仮説によってまた焙煎がやりやすくなると思います。

春から夏にかけて味が狂う原因がまた一つ分かりかけています。2ヶ月ほど前に作製したドリップバッグをつい先日、カップテストしてみたのですが、その明るい風味に驚きました。梅雨の時期に焙煎したにもかかわらず、淡い質感とクッキリした輪郭が保たれていて、ここ最近の出来とだいぶ違うのはどうもおかしい。今の時期でもクリーンさと風味の豊かさは申し分無いので、深く悩んでいたわけではないのですが、味のトーンというか、フレッシュ感が少し暗い。比較しないと分からないぐらいなので、妥協はあったのかもしれません。

何が違うんだろうと抽出中のドリップバッグをのぞき込んでみると、粉が実にきめ細やかで粒度が均質。比較に使ったドリップバッグは焙煎した豆を工場にお願いして挽き、充填してもらっているタイプのもので、窒素充填による劣化の遅さは、2ヶ月間粉の状態であっても変化はほぼ無しといえるほど。

焙煎士の本分は焙煎であり、良質の焙煎豆をお届けできれば後のことはあまり口うるさく言うまいと考えて抽出のことに関しては他の人にお任せするような姿勢になっていましたが、自身がチェックする豆の状態が正確に判別できないとなると話は別です。悪い豆を良いと言ってしまうのと同じぐらい、良い豆を悪く言ってしまうのは混乱の元になります。

暗い風味の原因の多くが豆の挽き方、グラインドの質にあることが分かりましたが、それが季節によって変化するのか?という疑問に答えてくれたのが抽出のプロであるバリスタでした。珈琲豆は湿気を非常に吸いやすく、それによって挽きが粗くなるとのこと。正確に言うと不均一になりやすく、微粉が多くなるようです。これを回避するために、焙煎豆を冷凍庫で凍らせて衝撃に脆くさせ、細やかな粉砕を可能にするテクニックがあり、これを試してみたところてきめんに先述のドリップバッグと同じ味になりました。もともとミルは平均的な性能のものを使用しているのですが、それが夏場だと短所が少し前に出てきてしまっていたようです。

ピンクブルボンと並び、ゲイシャの後継との呼び声も高い新種にシドラ種があります。これらに注目するきっかけとなったのは、なんのことはなくセール価格によって手に入りやすくなり、少しだけ試したくなったというだけです。嫌気性発酵のナチュラル以来、これといって目ぼしい銘柄に出会っておらず、ちょっとした個性の違いを比べてみたいという程度で入荷してみました。

最初に焙煎したのはコロンビア・シドラのナチュラル。フルーティーでジューシー、後味が甘いといった説明もよく聞く謳い文句で、大して期待もせずに焙煎機に放り込んでみました。するとキャンディーのような甘い香りが序盤から部屋中に漂い、ハゼても同じ香りの煙が立ち込め、これはちょっと様子が違うということがすぐに分かりました。

カップテストしてみると、その印象はまさしくスパークリングワイン。名前の通りシードルそのものでした。スペシャルティで風味に驚かされたのはグァテマラのナチュラル、エチオピアのイルガチャフ、それから嫌気性発酵がありますが、インパクトで言えばそれらを凌ぐものがあります。高価すぎて焙煎したことがないパナマのゲイシャはSCAJ会場などで試飲したことがあるだけですが、それと比較しても、記憶にないフレーバーで困惑するほどです。

ところがこのシドラはウォッシュトだと、とたんに風味の強さはなりをひそめ、上品でスムースな個性に変化します。この感じはピンクブルボンのウォッシュトと同じ。もしやと思い、手に入らなかったピンクブルボンのハニーをとあるお店で飲んでみたのですが、やはりウォッシュトよりはるかにフレーバーの強度が際立っていました。どうやらこの2種は、ナチュラルかハニー製法で大きく個性を顕わにするようです。ウォッシュトも間違いなく上質なのですが、ナチュラルを先に知ってしまうとこの強い風味を磨き落とすのはちょっと勿体無いなと感じてしまいます。

シドラもピンクブルボンと同じく、広く知られている在来種の変異あるいはハイブリッドであり、原種ではなく途中から登場したものです。高級品ですが法外な値がつくほどではなく、ワンランク上のグループとして普段使いできる範囲です。また、風味の面でもピンクブルボンは桃のような、シドラは青リンゴのような名前通りの分かりやすさがあり、味の共有もしやすいです。かつてゲイシャの価格にお手上げだった身としては、思いがけない出会いに胸が高鳴っています。

ここ最近、スペシャルティ業界で、特に浅煎りを基本としているお店でピンクブルボンという品種名をよく見かけるようになりました。独特な風味特性からエキゾチック品種、エキゾチックバラエティとも言われているとのこと。どこかで聞いたことがある名だなと思って過去の焙煎記録を調べてみたら、3年ほど前にトップオブトップとして一ヶ月間ほど使用していました。つまりそれほど印象に残らなかったということのようです。

しかしながら、今になって改めて飲んでみると、確かにその名に相応しいピーチやライチのような個性的な風味が。芳醇でスパイシーな香気があり、他のコーヒーと並べてテストすると、前後に飲んだ銘柄がこのピーチフレーバーにかき消されてしまうほど、支配的な味が横溢しています。レッドブルボンとイエローブルボンの自然交配種あるいは変異種とのことですが、この名前も印象に残らなかった原因の一つでしょう。ムンドノーボやカトゥアイ、イエローブルボンやオレンジブルボンといったアラビカ種の変異種や交配種は確かに美味しいのですが、それはティピカやブルボンと同じぐらいの個性ということであって、それ以上でも以下でもないというのが正直な感想でした。パカマラなどはある程度クリーミーかな?と思える程度で、質の高いコーヒーは土壌や管理、精製といった他の要因で決まり、個性には品種の違いはさほど寄与しないというのが従来のイメージでした。しかし、同じような過程で生まれてきたはずのこのピンクブルボンは毛色が違います。明らかにゲイシャの側に寄っている風味があります。ゲイシャはアラビカ種の中でも原種に近いとされ、その野生味も理解できますが、こちらは自然交配とはいえティピカよりも後の世代の、さらに変異種です。つまりゲイシャのようなフレーバーが途中で突然出現したということです。

昨年のSCAJ会場のブースを回ってみて、もうコーヒーは技術の交換と普及がメインであり、新しいアイテムは頭打ちになってきたのかなと感じていたのですが、どうやら知見が狭かったようです。このピンクブルボンの登場は精製工程の技術だけではなく、それ以前の遺伝子、品種の段階で今後の大きな拡がりを期待させてくれる先駆けの一つとなりました。

さて、なぜ3年前にさほど印象に残らなかったかというと、理由は簡単で焙煎度でした。当時は適正な煎り止めは国のイメージに引きずられており、コロンビアのピンクブルボンをフルシティまで進めていたのが、あのピーチティーのような風味を消してしまう原因だったようです。また、焙煎してから日にちを置くエイジングもかなり長くかかる傾向があり、チェックを丁寧に行わないと真価を見逃してしまいがちな落とし穴もあります。

豆が意外なほど硬く、酸味が強いのでベストな煎り止めはハイローストのちょっと上ぐらいのところだと思います。

様々な条件が絡み合うように見える焙煎ですが、操作自体は火力と排気が基本的な構成要素であり、この二つのバランスをどうとっていくかということになります。序盤に強火を当てることで雑味の少なさや繊細さよりも風味を強調しようとか、終始排気は強くしておいて甘さやボディよりも軽さを出そうとか、方針を定めてそれぞれ細かいデータや数値を模索して決めていきます。そういった操作の中で、扱いが大雑把になりがちなのが、意外や反応が激しい焙煎終盤の排気であったりします。

中火で排気を少し閉め、進むにつれて徐々に開けていく基本に忠実な焙煎や、酸味を強調するための豪快な焙煎などロースターによって個性がありますが、終盤に排気を開けるということだけはおおむね共通しています。煙の匂いを付けんとばかりに後半にダンパーを全て閉めてしまうような方法もあるようですが、実験のような限定的な試みにとどまるでしょう。

やはり煙かぶりのデメリットはどんな方法でも表れてしまうもので、1回目のハゼを合図として出てくる白煙は速やかに排出すべきで、それが焙煎機内に返ってきて籠るのは避けなければいけません。ところがこれが後半における、とにかく排気が強ければ良いという漫然とした考えにつながってしまいます。ここで忘れてしまいがちなのが、煙が全て排出できていればそれ以上の排気速度は不要であるということと、高い排気速度は煙とは別に豆の表面に強い影響を与えるということです。強すぎる排気は、強火の時は焦げたような味を、弱火の時は芯残りのような渋味を招きます。特に酸味や軽さを狙わず、前半に排気を絞ってコクや濃度を出す焙煎を行っている場合は、後半にニュートラル(焙煎機内の圧力が正でも負でもない、取り出し口のフタを開けると吹き出しも吸い込みもしない一点) に合わせる必要があります。ここでなんとなく排気を十分に取れればいいや、といって大きく開けすぎると、重みがあるわりに甘くなく渋いという前半と後半の長所を相殺するような結果となってしまいます。

まるで速球をキャッチャーの真ん中に投げるが如く、力強い局面にこそ中心への精確さが要求されるわけです。左で間違えたから右に行ってみよう、では成功しないのが焙煎の妙味でもあり、意欲をかき立ててくれるところでもあります。

1ハゼが近づいたら、ダンパーを大きく開けてテストスプーン口か投入口に手を添えて、そこからダンパーを閉じていって吹き出す熱風を感じ始めたところがニュートラルです。これは焙煎機いっぱいの量を焙煎するフルローストでのことで、少量焙煎になるほど吹き出しは強くなります。つまり少量焙煎では実際のニュートラルをとるためには吹き出し始めよりももっと閉じる必要があります。

焙煎士の天敵、季節の変わり目が今年もやってきました。

昨年の9月、湿度90%の台風の時期に水分抜きのスキルアップに成功して以来、少々慢心があったのか、先日の焙煎で少しだけ怪しい仕上がりになってしまいました。芯残りとまではいきませんが、冷めた時にやや重さが残り、酸味ではなく渋味寄りの質感に。水分残りが原因だったのですが、これを深煎りのコーヒーで瞬時に気付けたのは二年前と比べて進歩だったと思います。それ以前ならオーバーローストの苦味なのか、煙をかぶった味なのか、煎り止めが浅すぎたのか、または複合的なものなのかと原因の特定に苦戦して、あれこれとこねてしまったところです。焙煎のプロファイル、データを眺めて、「ここがいつもと違うからこういう味になったのかもしれない」という分析をしていたところから始まって「こういう味がするからここに原因があるはずだ」と味で原因の箇所をある程度言い当てることができるようになりました。矢印が逆になったということです。

序盤の豆が硬い時間に排気を閉めすぎた味は舌の奥の脇に残る苦味、豆が柔らかい時間に排気を開けすぎた味は舌の中央で浮き上がってくるような生っぽい渋味、このタイミングで火力が足りなかった場合はどうこう、といったように、味を見ただけで原因の箇所が分かるようになると、ミスが一回で終わるようになります。

これが分からないと、試しにこの箇所を変えてみようかとか、焙煎して数日経てば良くなるんじゃないかと保留にしてみたり、その間にも他の焙煎をしなければならなくなったり、トライの回数が増えてしまいます。そこで焦って一度に複数の箇所を変えると、もう原因が特定できなくなります。

こうして検出できた水分抜き不足ですが、なぜ以前から春先が最も失敗の頻度が高いのか、確証を掴みかねているところでもあります。前半の水分抜きを徹底すれば解消したことから、排気や後半の成分進化が決定要因ではないことは分かりました。湿度が原因なら夏の方が失敗しそうなものですが、夏でも晴天であればそう大きくは崩れません。日ごとの温度差、日中の温度差は春の方が大きいので、生豆についた結露が原因ではないかと踏んでいますが、とりあえず解決方法は見つかったので分析はまた今度にしようと思います。

コーヒー豆の名前の表記は国名がまず基本ですが、中にはブランド名が先にくるものもあります。ブルーマウンテン(ジャマイカ)やモカ(イエメン)、キリマンジャロ(タンザニア)などが代表ですが、それらの中でもひときわややこしいのがインドネシアでしょう。

スマトラ島で採れたアラビカ種であるマンデリン、スラウェシ島のトラジャ、ジャワやバリなど、どれも名前は有名でありながら、どれがどれだか分からず、ベテランのコーヒーマンでも正確に把握している人は少ないと思います。

豆の品種も、メジャーなティピカから始まり、アテン、ジュンベリ、ティムティムといった他の地域ではあまり見られない名が並び、精製法もスマトラ式という脱殻前の乾燥をスキップして行う独自のもので、近年は通常のナチュラルやハニー製法も加わり、その事情の複雑なことといったら、まるで地図で見る島嶼国家インドネシアの地形そのままのようです。

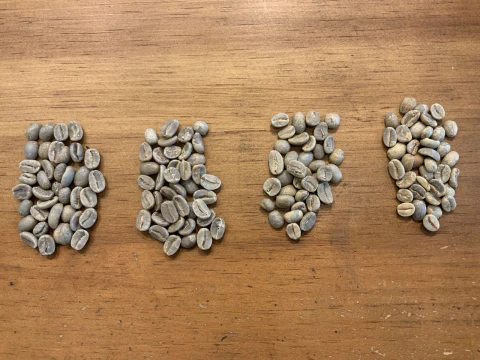

ただコーヒーの味で言えば、傾向を掴むのは簡単です。品種がティピカあるいはブルボンといったアラビカ種であるか、それ以外であるかです。このそれ以外というのは、病害に強いカネフォラ種との交配で生まれた収穫が容易な品種たちのことです。先日、試しにガヨマウンテン、リントン、バリ、スラウェシの各地域の豆を焙煎してテストしてみたのですが、どれもマンデリンらしいアーシー(大地)フレーバーがきちんとあり、チョコレートのような甘さも共通していたのですが、マンデリンのもう一つのイメージであった濃厚なコクに関しては、ティピカ、ブルボン、カトゥーラといったアラビカ種以外はことごとく軽いという結果でした。

この交配種による軽さは、特に深煎りに向くインドネシアやケニアにおいてどうしてもついて回る悩みでもあるのですが、一方で酸味が特徴である中深煎り向きのコロンビアにおいてはカスティージョという有名な交配種があり、これは従来のコロンビアの個性とあまりぶつからず上手くいっていると感じます。厳密に言えばやはり重厚さにおいて少し落ちるのですが、華やかな酸こそがコロンビアの個性だと言えば十分納得できる範囲に収まっていると思います。

さて件のインドネシアですが、以前は交配種が入っていないと思っていたマンデリントバコを扱っていたのですが、今年に入ってアーシーフレーバーが急に弱くなってきたので改めて樹種の項目を確認してみたところ、「ティピカ、他」の文字が。詳しいことは分かりませんが、何かが変化したのは確かなようで、それが先述のテスト焙煎にも繋がった次第です。

品種まで調べるのは難しいと思いますが、ティピカ100%のインドネシアを飲む機会があったら是非交配種との比較をしてみて下さい。往年のマンデリンのコクと重みを確認できると思います。

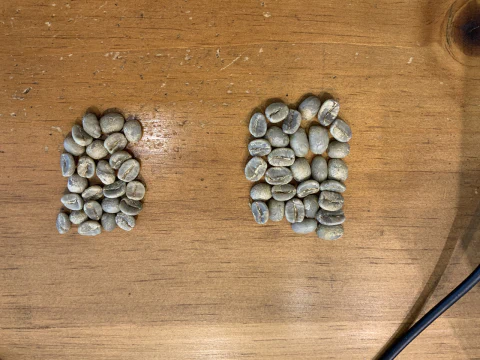

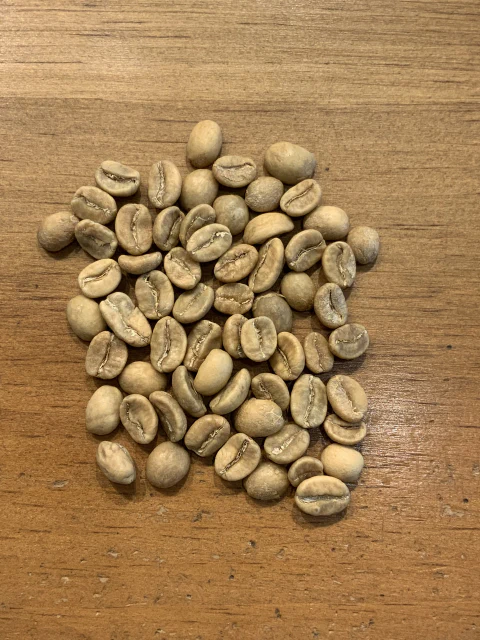

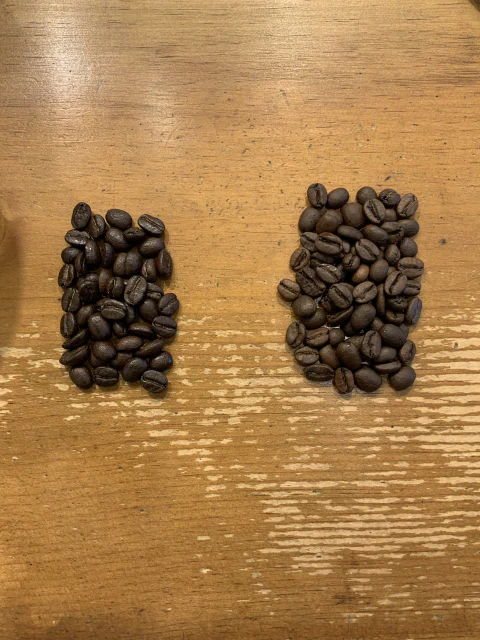

ティピカ(左)と交配種(右)のマンデリン。粒の大きさの違いも一目瞭然です。

文化では日本にも馴染みの深いメキシコですが、コーヒーとなると印象がスッと薄らぐのではないでしょうか。言われてみれば、おそらくあるんだろうな、という程度かもしれません。コーヒーを飲んでいそうなイメージはあるけれど、実際にメキシココーヒーを飲んだことがあるという人は結構少ないと思います。

隣国に消費大国アメリカがあるので日本に入ってくる量は少なく、ヨーロッパにほとんどが持っていかれていたケニアと状況は似ている部分もあるかもしれませんが、量は少ないながらもその風味特性において昔から日本でも注目度が高かったケニアと比べると、悲しいかな個性が弱く、比較的珍しいにもかかわらずもっぱらブレンド行きの憂き目に会うことが多かった豆でもあります。

しかもこのメキシコという豆、コロンビアと並び焙煎の難易度が高い豆の代表でもありました。煎り止めのタイミングがシビアであり、豆が硬く芯残りや草っぽさが出やすく、コロンビアほどボディも無いため「ワラのような」味がすると揶揄されたものです。

一般的には飲みやすいスッキリとした味とされていたようですが、実際のところ中煎り向きの苦味が控えめな個性がそうさせていたと思われます。草っぽさの消えにくさという意味ではナンバーワンであり、個人的にはもっとも焙煎に失敗しやすい難敵でした。

それが三年ほど前、スペシャルティのメキシコナチュラルという初めて聞く銘柄を焙煎する機会があり、イメージを覆されます。

その第一印象はまさにウイスキー。アルコールにシナモンを振ったようなエキゾチックな風味。そのスパイシーさがまるであのワラの味をグレードアップさせたかのような、かつての面影が残っているのがまた苦笑してしまうところでもありました。生豆の密度や硬度が上がっているにもかかわらず火の通りも良く、ネガティブなフレーバーは感じられません。昔と比べて明らかに焙煎がしやすくなった豆の一つと言えるでしょう。

ナチュラルは安定した入荷が出来なかったので現在はウォッシュトのスペシャルティを扱っていますが、こちらもキャラメルのような風味があり、ストレートでも十分な濃度があります。意外と種類が少ない中煎り、シティーロースト向きの豆として、重宝していくことになりそうです。

コーヒーにおいてモカという言葉は様々な使われ方をしており、やや一人歩きしている響きでもあります。今ではおそらくチョコレートを混ぜた飲料であるカフェモカの存在が混乱する一番の理由でしょう。かつてイエメンのコーヒーを輸出していたモカという港の名前が由来になっていますが、イエメンのものはモカ・マタリ、エチオピアのものはモカ・ハラーやモカ・シダモといい、この二つの国のものがモカのブランドを名乗ります。

スペシャルティ以前では、モカといえばモカ・マタリであり、高級品のイエメン産と、低級品とまではいかずとも弟分のようなエチオピア産という位置づけだったように思います。20年ほど前に使われていたエチオピアの味は今でも思い出せますが、力強い風味がありながらも、発酵感が目立っており、上品ではない方のダークフルーツ感が前に出てしまっていました。一方で同時期のモカ・マタリといえば、ワインのようなフレーバーが全開の無二の個性を放っており、その香りは、豆を挽くと、10m近く離れた広めの部屋の端に居てもモカ・マタリだと分かるほどの強さでした。スペシャルティ以前の90年代の豆が、です。

その後、スペシャルティの時代になり、エチオピアにはウォッシュト方式が本格的に導入され、ナチュラル方式もより洗練されていったのに対し、イエメンはクオリティを徐々に落としていくことになります。もともと高いポテンシャルを持ちながら精製法に難があり、欠点豆のハンドピックによって3割近くが廃棄されるような豆だったのですが、イエメンの内戦という悲劇が重なったからなのか、その精製や保存の短所が産地の風味特性を上回るようになってしまい、かつてのモカフレーバーは半減してしまいました。よほど高価な品種は別として、標準価格で手に入るイエメンモカはいまや質の面においてもエチオピアのスペシャルティに水をあけられてしまったように思います。

イエメン モカ・マタリ アルマッカ

豆は小粒ながら、芯の硬さが少し感じられ、フレーバーを出そうとして焙煎を焦ると渋味が出ます。浅すぎても深すぎても個性が出しづらく、難易度は高めだと思います。

クオリティが落ちたと言っても、かつての面影は確かに感じられます。エチオピアに似ているとよく言われますが、重厚な塩味やダークチェリーに寄っているエチオピアと違ってライチや白ワイン、白桃のような「白」を想起させる淡く上品な風味があります。個人的な感覚としてはエチオピアよりもコスタリカの明るさに似ていると思います。

昨今のトップスペシャルティに見られるコーヒーらしからぬ華やかなフルーツ感は、往年のモカを知っている身としては、実は驚きはあっても圧倒されるものではありません。それほど、モカ・マタリの低調は惜しいのです。

内戦が一日でも早く終わり、かつての輝きを取り戻してくれることを願ってやみません。

今年もさらにスローペースになりそうですが、焙煎士ノートを更新していきたいと思います。

トップオブトップのブラジル。焙煎が難しいです。

スペシャルティコーヒーとして頻繁に見かけるようになったルワンダコーヒー。日本人にとってはルワンダといえば90年代の惨禍のイメージが強く、ルワンダが高品質コーヒーを生み出せるのはその破局からの再生、再建によるフレッシュさからくる面もあり、奇跡の経済復興の後も、もの悲しさは拭い切れません。

ただ、「千の丘の国」と呼ばれるように自然環境としてはコーヒー生産に最適な国でもあり、その技術や姿勢もクオリティー重視の方針で、ルワンダのスペシャルティにはハズレがないと思えるほど信頼できるものです。エチオピアのイルガチェフェ地区やグァテマラのウエウエテナンゴ、ゲイシャ種など、スペシャルティの時代の申し子のような農園や品種がありますが、ルワンダはルワンダ国のコーヒー自体がスペシャルティの権化と言えるかもしれません。

ルワンダ・ニャルシザウォッシングステーションのウォッシュト

ケニアやタンザニアほど肉厚ではなく、エチオピアほど小ぶりでもない中庸なサイズ。粒も揃っていてとても綺麗な豆なのですが、焙煎するとその気難しい本性をあらわにします。

豆はそこまで硬くなく、後半に時間をかけすぎると酸が弱くなりやすい浅煎り向きの豆でありながら、どこまでも焙煎を進めてもシワが残っているタイプで、色での判断がしづらいです。ハゼなどの音の反応は普通なので、この辺りだろうなという予測を頼りに煎り止めをする感じで、どこかゲイシャ種にも似たややこしさがあります。焙煎後の日ごとの変化も大きく、総合的に扱いは難しいように感じます。

風味の特徴は、「フルーティーで発酵感が少ない」でしょう。これはアフリカのウォッシュトに共通した個性でもありますが、ケニアやタンザニアは深煎りにしたくなるような収斂味があり、エチオピアは果実感が強く、ウォッシュトでも酒類を思わせるような派手さがあります。ルワンダにはキツさがなく、爽やかで洗練された風味があり、どこか紅茶に近いものがあります。紅茶感といえばボリビアにも似ていますが、ボリビアの方がより「茶葉」感が強く、ライムのニュアンスがあるルワンダはレモンティーに例えられるでしょうか。

ニカラグアもそうでしたが、酸味が苦手な人の浅煎りの入門としておすすめのコーヒーです。

世界一のコーヒー生産量を誇り、コーヒーの代名詞でもあるブラジル。一方でその定番のイメージゆえに、クオリティの面ではあまり注目されることはありませんでした。実際にブラジルコーヒーの一般的な風味特性は、良く言えば飲みやすく、悪く言えば平板な味で、ブレンドにも一番よく使われます。ブラジルでも混ぜておこう、ブラジルしか混ぜられない、といった扱いが多いです。

欠点豆の少なさを見るネガティブ評価であるかつてのブラジル方式も、風味の美点を積極的に見つけようとするスペシャルティの評価方法とはわかりやすい対比として位置づけられてしまい、ますます「無難なコーヒー」として、個性の無さをラベリングされてしまったように思います。

これはロースターのみならず消費者視点でも同じイメージで、少し高めの美味しい豆を購入しようと思った時に、ブラジルが候補に入ってくることはあまりないでしょう。しかしブラジルでも最高ランクの品評会であるカップオブエクセレンスはずっと前から行われていますし、その評価、点数がアフリカや中米に劣るということもありません。ブラジルには広大な土地があり、また地形的にも収穫用の機械の導入がしやすいためか、高い質の豆でも比較的安く入手できる傾向があります。消費する側としては実は狙い目なのです。

- トップ オブ トップクラスの

- ブラジル セーハ・ド・ボネ農園のハニー

ブラジルのウォッシュトやパルプドナチュラルは、焙煎時の色の付き方が黒ずみがちで、浅煎りだとシワが目立つのですが、それに加えてブラジルらしからぬ水分の多さ、引き締まった密度が目立ちます。

イエローの段階に入ってしばらくしてもうっすらと緑色が残り、芯の硬さを感じます。

カップテストしてみたところ、ブラジルとは思えない高地産のような甘さと濃度に驚きました。ブラジルなのでフルーティーな香りこそ強くはないのですが、ハチミツのような粘度といいますか、シルクのような滑らかさがあり、花のようなフレーバーもあります。これらはトップオブトップのクラスに共通して見られる特徴で、ブラジルならではの個性が強くない代わりにこれらが如実に前面に出ている印象です。

トップスペシャルティ以上ではエチオピアや中米のナチュラル、ゲイシャ種などフルーティーで鮮烈な風味を持つ銘柄が取り沙汰されることが多いですが、ブラジルやペルーのような堂々とした味のトップクラスを経験すると、また新しい世界が広がっていくかもしれません。

青々としたニュークロップや高地産の非常に硬い豆のウォッシュトなどを相手にした時は、どうしても普通のペースの焙煎速度だと水分抜きが不足してしまいます。近年の高品質豆の中でもトップスペシャルティと呼ばれるようなレベルのものは、雑味の少なさが特徴でもあるので、水分が抜け切れていなくても結構美味しく感じられてしまうのがまた落とし穴となっています。

水分が抜け切った豆の味は、「スッキリしている」を超えて、トロみが出てくるのが特徴です。紅茶や緑茶にもよく感じられるタイプの渋味成分が弱くなり、甘味とコクが優位になってきます。丸い味、ラウンドマウスフィールが非常に強くなるのです。これは軽さと酸味が強みである浅煎りでも同じです。

生豆の質が今ほど高くはなく雑味が多かった頃は、ロースターも味のテストをするカッパーも、ネガティブがどれだけ少ないかに重点を置いていました。その傾向を端的に表していたのが、ダブル焙煎という、焙煎途中で豆を火から下ろして冷却し、のちに普通の焙煎をするという技術です。水分を抜くという点においてはまさに徹底的と言える方法で、メリットよりもデメリットの方がまさると判断されたのか、近年ではあまり見られなくなってしまいました。

ダブル焙煎をした豆は、強い渋味や酸味を出さない一方で、香りも味も弱くなってしまいます。これは仕方のないことだと思っていたのですが、湿度の高いある日にダブル焙煎に挑戦した時に、一度目の焙煎で火を入れすぎることをためらってかなり低い温度で下ろしてしまった豆が、二度目の焙煎後、味や香りが強いままだったことが一つのヒントとなって、水分抜きと味抜けをかなりの程度分離できることに気付きました。正確には分析できていませんが、一度目の焙煎でシワが出てくるところまで温度を上げてしまうことと、熱されてゆるみ始めた豆を冷却すること自体に味のボヤけの原因があるようです。つまり水分抜きを低い温度帯だけに集約させ、そして中断をしなければ味は弱くはならないということです。水分抜きの序盤に時間をかけるという発想は今までも何度もありましたが、それを極端にやっても上手くいくようです。豆の乾き方次第では途中からの大きな火力上昇が許されそうです。

手順こそダブルではありませんが、着想としては古くからあるこの技術が大変助けになりました。

豆がゆるみ始めてからこれぐらいの色になるまでの間に時間を長く稼ぎたいところです。

今年もSCAJに行ってきました。

昨年はコロナ禍の中で規模を縮小しての開催でしたが、今年はその反動もあったのか出展者が多く会場も広くとられ、過去最大の来場者数を記録するほどの盛況だったようです。

世界各国の生産者の方々も集まっていて、色とりどりのコーヒーの情報で溢れていました。

ただ、ゲイシャ種やパルプドナチュラル、嫌気発酵といった過去に時代を作ってきたような技術に関しては特に目新しいものはありませんでした。おたくのコーヒーがおいしいのは知ってるよ、という感じのものばかりで、派手なフレーバーを作るアイデアはとりあえず飽和状態なのでしょう。

高品質ロブスタの量産を目指すベトナムコーヒーや、ペルーのゲイシャ種、コロンビアのナチュラルといったように、従来の技術を広く普及、発展させて国や生産環境の垣根を越えようとしている動きが感じ取られました。コーヒーとの共通点も多いカカオ(チョコレート)のブースが多く見られたのもそうした流れの一つかもしれません。

となると、生豆の個性ではなく焙煎士の個性が光る時代だ、とばかりに恒例のローストマスターズチームチャレンジに足が向きました。

昨年は深煎りがテーマで、今年のお題も深煎りに耐えられるケニアの焙煎。

スペシャルティの世界でも深煎りの方向にシフトしていきているのかと期待してオーディエンスとして参加しましたが、その内容は予想とは違うものでした。

エントリーされたコーヒーの焙煎度は全てが浅煎り。厳密には中煎りといえるものもあるようでしたが、いわゆるフルシティローストに達しているものは一つもありませんでした。もっとも、どの深さがフルシティで中深煎りなのかわからなくなるほど基準が浅く、これではケニアを選んだ意義も薄れてしまいます。ルワンダやニカラグアがお題ならともかく、昨年は深煎り、今年はケニアがテーマで、この2年の計18杯のコーヒーの中で深煎りがついぞ一つも無いというのは、深煎りを避けているというよりも、共通認識としての焙煎度の基準が大幅に変わってきているということなのでしょう。

カッピングの手法にも一因があると思います。生豆の公平な評価において非常に優れた手段となるカッピングも、焙煎の出来を評価する手段としては万能とは言えません。コーヒーの油分を出し切る抽出法は硬質豆を浅く煎り止めた際の渋味をある程度ぼやかしてマスキングしてしまいますし、さらにその渋味は舌の奥で感じ取れる部分が多いので飲み込まないカッピング手法では感じ取りにくいのです。確か昨年優勝した豆はこの渋味が少なく、オーディエンスの投票とプロのカッパーの評価が同じで二冠を取っていましたが、今年は1位も2位もオーディエンスとカッパーの評価がバラバラで、計4チームが入賞していました。お客さんだってほぼ全員がコーヒーの愛好家なわけですから、カッピングでひときわ絶賛されていた2チームがオーディエンス投票で両方とも2位にも入らないというのはやはり無視はできないでしょう。カッパーの方はフレーバーよりもクリーンカップこそが最も重要であり、これがクリアできればフレーバーはおのずとついてくるとおっしゃっていましたが、これは同感でして、だからこそ普通のカップコーヒーを大勢の人に飲んでもらうというのが大事なのではないでしょうか。この2年の投票人気を見る限り、一般の方々も明らかに華やかなフレーバーよりもクリーンカップを高く評価する傾向があるのが見てとれます。そして、彼らが普段飲んでいるコーヒーはドリップがメインのはずです。

オーディエンス部門があるこの企画はとても有意義だと思いますので、生産地だけでなく消費者の垣根もこれからはどんどん越えていってほしいと願っています。

焙煎の前半における豆の水抜きは基本中の基本であるがゆえに、その正確さが意識の隅に追いやられてしまうことがあります。どの程度水分を含んでいるか、煎り上がりの水分の飛び方がどれぐらいかが、見ただけではよく分からないためです。どれぐらい水分が抜けていれば合格であるか、そのラインを忘れてしまいがちになります。

高地産であること、収穫から間もないニュークロップであること、粒が大きいことなどが主な指標になりますが、湿度の高い日本の場合は特に季節に気をつけなければなりません。

青々とした重みのあるコーヒーの生豆が空気中の水分程度でそんなに影響を受けるのかと思っていましたが、焙煎するとなるとこれが想像以上に大きいようです。

ロースターの手元にやってくる生豆の含水率は一般的に11〜13%程度ですが、これが少し上がって14〜15%ぐらいになると、もう豆の反応が大きく変化していきます。同じ条件、同じ煎り止めをしても、煎り上がりの色はもちろん豆のサイズが明らかに違います。並べて比べなくても片方を見ただけで分かるほどの焙煎豆のサイズ差があるということは、同じ生豆でも完全に別物の製品になったと見て良いでしょう。

東京都の年間の平均湿度は60〜65%ほどありますが、季節や地域によって75%あたりになってくると、この生豆の含水率が13%を超えてくるようです。梅雨や台風が来る季節では90%を超えるような日が何日も続くこともあり、その空気にさらされ続けた生豆の含水率はおそらく16%以上に達し、冬場の焙煎のような水抜き程度では歯が立たなくなってきます。

春先に焙煎が狂うのは、冬の間に冷え切った生豆がある日に急な暖気にさらされて結露しているためなのでは、とも考え始めています。

バキュームパックのような空気を遮断する保管が出来れば良いのですが、一回の焙煎ごとに詰めなおすわけにもいかないので、この高い含水率の生豆をどう煎り上げるかの方が重要です。

水分が多いと言っても、精製されたあとに湿度によって増えただけなので、豆の成分それ自体が濃くなったわけではありません。なので適切な煎りの深さや後半の進行速度といった豆の個性は変化していません。豆の反応がまだ少なく、かつ水分がよく抜ける100〜130℃間の時間を長くとるだけでかなり改善します。

エクアドルのコーヒーが新しく入荷しました。

エクアドルといえば、味が淡白で飲みやすい、主張のない豆として、浅煎りのブレンド向きであり、90年代に起こったサビ病の被害によって生産量の縮小を続けてきたこともあって、近年まではあまり主役にはなりませんでした。

ハイチやキューバ、ジャマイカと同じく、スペシャルティの流れにいまひとつ乗りきれていないように見えた国の一つでもあり、しばらく取り扱いを停止していたロースターの方も多かったと思います。しかしながら、ここ数年で飛躍的にラインナップが増え、優良なスペシャルティコーヒーが頭角を現してきました。国内のコーヒーの危機的な状況を打破しようと、文字通りまいてきた種がやや遅れながらも芽吹いてきたということでしょう。

スペシャルティの時代のエクアドルということで意気込みと懐かしさを感じながら焙煎してみたところ、個性の大きな変化に驚きました。その色の付き方は高地産のコロンビアなどと同じく、シワがなかなか伸びず、浅く煎り止めるのがためらわれるほどの赤黒さです。明るい黄色を放っていたかつてのエクアドルとは別物にしか見えません。

- エクアドル サン・フランシスコ農園のウォッシュト

カップテストしてみたことろ、これまた非常に面白い個性になっていました。焙煎時の印象どおりの風味ではありますが、昔のエクアドルのナッツ感が高地産の酸と「混ざり合って」表現しがたい質感に。ドミニカのようにナッツ感とフルーティーさが組み合わされ別々に感じられる個性は他にもありましたが、エクアドルのスペシャルティは融合して新しい味に変化していました。変な例えかもしれませんが、赤土のような香気といいますか、柿やビワのようなしっとりとした風味に感じ取れました。

コロンビアのウィラやケニアのニエリなどと同じく、クオリティの上昇とともに別のイメージへと変化した銘柄になっているようです。

焙煎度は大まかに浅煎り、中煎り、深煎りの三つに分けられますが、アメリカ方式でもう少し細分化するとライト、シナモン、ミディアム、ハイ、シティ、フルシティ、フレンチ、イタリアンの八つに分けられます。

大手エスプレッソバーなどでは油脂をまとった漆黒の豆が誰にでも見えるようにミルの中に入って置いてありますが、あれがイタリアンか、それ以上の焙煎度です。もう少し黒みを抑えた味に厚みのある深煎りだとフレンチ、ブラックでも飲みやすい中深煎りのフルシティ、酸味が苦味と釣り合ってくるシティ、といったように浅くなっていき、飲料として最も浅い下限がミディアムと言われています。

浅ければ浅いほど酸味が強くなるというイメージから、さらに浅いシナモン、ライトならもっとキツい目が醒めるような酸を楽しめるのかというと、そうでもありません。

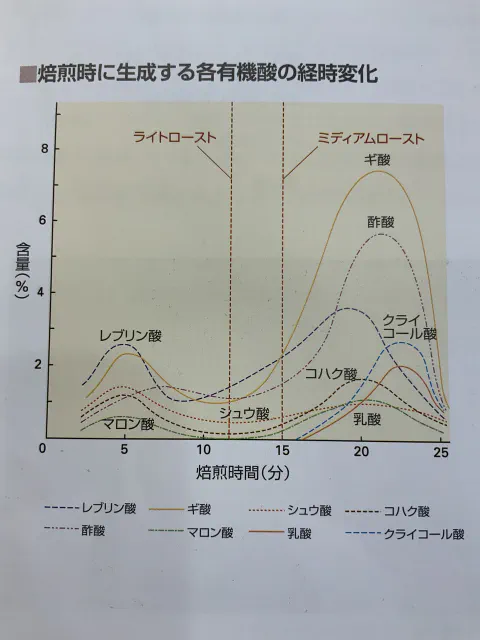

焙煎中、様々な種類の酸が深煎りに近づくほど減少していきますが、これらは焙煎を開始した直後から減っていくわけではなく、途中から現れて増加しピークを境に減少するという山なりのグラフを描くものがほとんどです。時間に比例して減っていくのは最近有名になったクロロゲン酸ぐらいでしょうか。コーヒーらしい酸味がもっとも出てくるのがミディアムからということです。

このミディアムよりも浅いシナモン、ライトの豆がどのような味になるかというと、「木の味」です。あるいは麦茶やゴボウ茶を飲んでいるような感覚で、キュッと効いてくる酸味がありません。酸味が魅力の浅煎りコーヒーが流行って久しいですが、フルーティーで爽やかな浅煎りを創り続けるお店は、無闇に早く煎り止めることはせず、この酸味が出る一点を知っているのです。

様々な酸が複合的なタイミングで増減します。焙煎が迷宮と言われる理由の一つです。

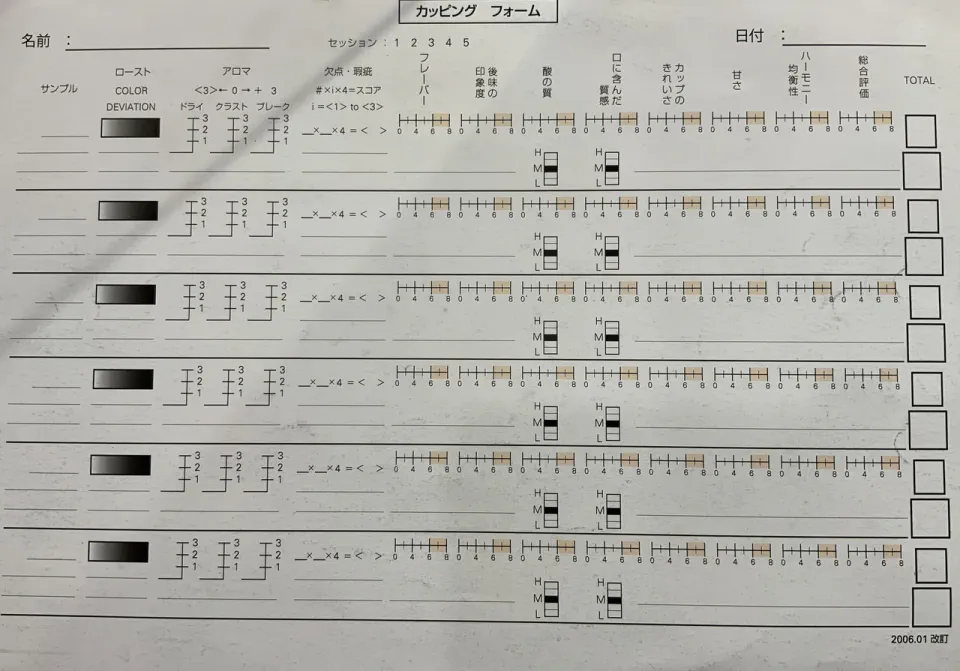

コーヒーの味を審査するカッピングにおいては、酸の質や後味の印象度、カップのきれいさなど8項目(sca方式では10項目ほど)にそれぞれ点数をつけ、合計で80点以上ならスペシャルティです、といったように数字で評価されますが、それぞれの項目においてさらに具体的に説明をするメモ欄のようなところがあり、カッパーの方々は各々感じたことを記していきます。アフターテイストは甘いけれど持続しない、酸の質はきれいだが弱い、フレーバーはベリー系ではなくシトラス系だ、といった具合です。

そういったたくさんの所感や評価の言葉の一つに、improve(インプルーブ、向上)というものがあります。時間が経過して、あるいは冷めて、より良くなったという意味で使われます。

普段飲みのコモディティコーヒーでは、冷めたときにどれだけ味が落ちるかというネガティブ評価の方がメインだったと思います。芯まで火が通った適切な焙煎がなされている豆であればこのネガティブが少なく、抽出後に一晩置いてもブラックですいっと飲めてしまいます。

ところがトップスペシャルティ以上の生豆になってくると、時間経過によるネガティブが少ないどころか、むしろ良くなっていくという現象が起こります。これは上手な焙煎で作り出せるもの以上の力で、生豆の質に依存する部分が多いとされています。

スペシャルティ水準の豆や丁寧に焙煎された豆に慣れた人にとっては、抽出直後の熱々のコーヒーよりも少しぬるくなった方が味が分かりやすくて良い、というのは昔からよく言われたもので当然のように感じますが、カップオブエクセレンスで入賞するようなトップクラスを正確に煎り止めた豆をカップテストしてみた時に、時間が経てば経つほどフレーバーが強くなるという状況に出くわしました。時間が経つと酸や甘さが重厚に感じやすくなるということは経験があるのですが、抽出した後に一時間経って冷めたコーヒーよりも、三時間経ったコーヒーの方がフルーツ系のフレーバーが発達していたのです。これは初めての経験でした。モノがいいほど時間で向上していくというのは、冷たいから分かりやすくなるということではなく、本当に上昇していくものなのだと改めて確認できました

スペシャルティコーヒーの中枢である中米の中では日本における知名度やイメージが薄めのニカラグアですが、そのクオリティはやはり世界の先端であり、生産量も多いです。ブルボンやカトゥーラ、パカマラやジャバニカといった様々な品種が扱われており、ウォッシュトやナチュラル、パルプドナチュラルと生産処理法も幅広い印象です。標高によって格付けされますが、高い場所で作られた豆もそれほど硬度や水分は感じさせない、温厚そうな見た目となっています。

エル・ススピロ農園産のパルプドナチュラル

エル・ススピロ農園産のパルプドナチュラル

焙煎中の色のつき方が素直で、常に明るい色を維持しながら進んでいくので分かりやすいです。同じくシワが目立たず、見やすいドミニカと比べても酸味が失われるタイミングにシビアさがありません。中煎り以上にはあまり向きませんが、焙煎は易しい部類だと思います。

風味特性としては、ボディの強いジューシーな浅煎り系、といった感じでしょうか。高地産のような濃度はそれほどないのですが、どこかどっしりとした量感がある。それが豊かな酸と合わさると、ジュースのような飲みごたえのある果実感となります。人によっては果物の皮のような軽い渋味ともとれる、クリーンさを阻害しない優しい濁りとも言えるような質感があり、これはどの生産処理でも共通しているようです。

爽やかな浅煎りが持ち味のサードウェーブ系のお店では主役の一人であることが多く、きつい酸味を和らげるコクも持ち合わせていますので、酸味が苦手だった人の浅煎りの入り口としてはこのニカラグアがおすすめです。

エチオピアのイルガチェフェ地区やグァテマラのウェウェテナンゴ地区など、スペシャルティコーヒーの流れにいち早く乗り、その名を世界に広めた時代の申し子のような農園や地区はいくつもありますが、銘柄一つでブランドを確立したこのドミニカのワイニーもなかなか異色といえます。

ハイチやジャマイカなど、スペシャルティの世界にあまり深く入っていかなかった生産国がいくつかあり、ドミニカもその一つになるような気配がありました。そのイメージを2007年にドミニカのコーヒー協会の品評会で入賞したワイニーナチュラルが覆します。

この豆の特徴はなんといってもストレートなナチュラルフレーバー。ナチュラルは様々な果実の風味が組み合わされていて表現に困ることも多いのですが、これは「赤ワイン」の一言で済んでしまう分かりやすさがあります。少しダークチョコレートのような優しい苦味も伴いますが、狙った味を出すのに苦労することはありません。

この豆のもう一つの特徴は、カリブ海系のナッツ感、軽さを失っていないことです。派手で華やかな果実風味は高地産の豆や硬質豆に強く出ることが多く、それらは重厚な酸やボディを伴うのですが、これにはそれらが無く、ハイチやキューバのような滑らかさ、軽やかさがあります。いわゆる飲み疲れがあまり起こらないパリっとした爽やかさで、強烈なフレーバーと軽い味という個性はかえって珍しいです。

焙煎度は浅煎りが適正で、中煎りに少しでも入れると平板な味になってしまいます。他のカリブ海系と同じく、焙煎のどの工程でも黒ジワに覆われることがなく、粒も大きい。深煎りのペルーと同じような豆の綺麗さで、変化が乏しく、のんびり見ているとあっという間に色付いてしまいます。狙った風味を出すのは難しくないのですが、明瞭な酸が消失するタイミングが少し早く、かなり思い切った浅煎りを意識した方が上手くいきます。

数年前にグァテマラのナチュラルの香気に衝撃を受けて以来、グァテマラのウォッシュトの焙煎からしばらく遠ざかっていましたが、ナチュラルはやや個性が強すぎてストレート向きだと感じて、ブレンド用としてウォッシュトを再開することにしました。

グァテマラコーヒーの主役の一つであるアンティグア地区、サン・セバスティアン農園の産。生豆の包装を開けてみると、カカオのような香りがふわっと広がり、ナチュラルとは大きく違う個性を感じさせます。エチオピアのようにもともとフルーティーな豆はウォッシュトでもナチュラルでも割と近い個性が出ますが、グァテマラはかなり別物に変化するようです。

焙煎した手応えは、ブラジルのウォッシュトに近いものがありました。シワがいつまでも消えず、常に黒ずんでいるように見えるので、排気を強めるタイミングが分かりづらいです。ナチュラルに目が慣れたせいなのか、他の国のウォッシュトと比べても水分の抜けが悪いように感じてしまいます。

コロンビアやマンデリンなどは、どちらかといえばオーバーローストに弱く、シワが消えるタイミングを見計らって少し浅めを狙うことで上手くいくことが多いのですが、グァテマラウォッシュトは逆に深めの方向にポイントがあり、少しでも浅めに終えると渋みが出てきてしまいます。ゲイシャ種をはじめシワをのばしきらない方が良い豆は増えてきましたが、これはしっかりと伸ばした方が良いようです。深めを狙うとはいってもグァテマラの許容範囲は狭く、シビアな煎り止めを要求されます。

ベストポイントに当てることができたグァテマラウォッシュトにはココアのような独特のボディがあり、フレーバーの強さに頼らない太い甘みがあります。かつてブラジルやコロンビアがメインだった日本のコーヒーに中深煎りの迫力を広めたあのグァテマラの記憶が蘇ります。ゲイシャやナチュラルの華やかさから一歩距離を置きたい時には一番欲しくなる風味かもしれません。

ウォッシュト ナチュラル

生産性の向上のために生まれた交配種によるボディ、コクの低下はマンデリンによく感じられますが、ケニアにも近い傾向があります。

ケニアの個性はマンデリンと比べるとどっしりとした量感というよりは酸の質が前面に出ているタイプなので、多少軽くスッキリとしていても、それらしさはまだ残ってはいますが、やはり深煎りに耐えられる硬質豆の代表格であったケニアが力強さに欠けるというのはどうしても惜しい。交配種のケニアもコーヒーとしては間違いなく高品質ではあるので、ケニアには2種類のタイプがあるという扱い方が必要かもしれません。

ケニアの交配種として有名なのは、ルイル11(ルイルイレブン)です。ケニアにはSL28とか34とか覚えづらい番号のような名前の品種もありますが、品種、項目にルイルの文字が見えたら「スッキリ系」と考えていいでしょう。

ただしこの交配種は、浅煎りにも向くという新しい個性があります。エチオピアは同じ豆でも深煎りと浅煎り両方に耐えられますが、ケニアの従来の品種は深く煎らないと味がキツくなり、交配種は深煎りで味が飛びやすく浅めでも渋さが残りにくいというキャラクターになっています。

これは、パナマ以外のゲイシャ種にも似た問題があります。その土地の風味特性と、ゲイシャが持つ種の個性が組み合わさって煎り止めのベストポイントが変化してしまうのです。ゲイシャだから深煎りには向かない、でもコロンビアだからあまり浅くもできない、なんとなく中煎りにするだけでも個性が出ない、といった具合で、微妙な一点を要求されます。ゲイシャや交配種は、総じてティピカやブルボンをはじめとしたアラビカ種と比べて浅煎りに向くようになっているようです。

コロンビアではカスティージョという交配種がメインになりつつあり、赤道から少し遠くて標高が低めのウィラ地区などは煎り止めのポイントが少し浅めであり、非常に華やかで魅力的なコーヒーであり人気も高まっていますが、やはりマンデリンやケニアの場合と同じく、別のタイプとして付き合っていきたいものです。

コーヒー焙煎の水分抜きは基本中の基本と捉えられていますが、それゆえにその出来を見誤ることがよくあります。フレーバーの強さや酸の明るさを求め続けて試行錯誤を繰り返すうちに、水分の抜け方はこんなもの、クリアできてて当然であるかのように意識の端に追いやられてしまうことがあります。今の出来よりももっと水分と雑味が少ない状態は存在するよ、という発想にならなくなってしまうのです。これは、華やかで明るい風味のスペシャルティクラスのコーヒーに慣れてくるほど陥りやすいものと思われます。

この落とし穴から抜け出す一つのきっかけになるのは、春先の季節の変わり目の焙煎速度の変化です。冬場はまだセーフだった水分抜けが、春になって少し引っかかるようになってきます。100℃から200℃にも達する焙煎機に対して人間が活動する気温の変化などがそんなに影響があるのか、と思われるかもしれませんが、5kg釜の焙煎にかかる時間は短くても10分以上、長ければ25分ほどかかり、その間ずっと、釜の外の気温が影響し続けるわけですから決して無視できるものではありません。水抜きの時間が2、3分だけでも短くなると、味のクドさが明らかに増してしまうのが焙煎ですから、特に旧式の焙煎機の場合は気温に対して火力を調節することは必須となります。

実際に水分が抜けていくのは豆が緩み始める温度(90℃〜100℃)あたりから焙煎終了までの間であり、予熱を低くとってスタートから90度までの時間を長くとってもその区間では水抜きの効果はあまり得られません。この100℃以降の水抜きはどうやっても時間の長さが必要です。釜の蓄熱と火力の合力が高いほど焙煎は速く進みますから、釜の蓄熱が高い場合の強火はもちろん速く進んでしまいます。蓄熱が低い場合では、前半こそ低い蓄熱によって強火であっても速度は抑えられますが、100℃に達するまでに強火が長い時間使われることになりますので、水が抜け始める頃には釜が十分に温まってしまうことになり、やはり中盤から速くなってしまいます。どちらにしても強火は水抜きには基本的に向きません。高地産のスペシャルティのニュークロップともなると、従来の20分焙煎ですら不十分と言えるほどの難敵であり、特に近年の豆はクオリティとともに成分の密度も上がってきていますので、今後はかなり大胆な長時間焙煎も選択肢に入れた方が良いかもしれません。

スペシャルティコーヒーは味に厚みがあるだけでなくその明るさ、軽さが特徴でもありますので、焙煎直後のカッピングによるテストで騙されて雑味が無いと判断してしまうことがあります。水分が残った豆は日にちが経つほど、またコーヒー液では冷めてから時間が経つほど、その欠点が現れます。良質な強い苦味と水が抜けきっていない味とを見分ける味覚を磨くことも焙煎の向上のためには大変重要です。

渋み抜きや味の滑らかさ、テクスチャ(輪郭、ボディ)を強くする目的のために、前半にダンパーを閉じぎみにして豆に圧力をかけて進める焙煎をしていますが、季節や気温などの外的要因だけではなく、豆や焙煎の特性に応じて最適なダンパーの開度、圧力も少し変わります。少し、というのはダンパーを開度が僅かに変化するだけで味が大きくブレるという怖さ、繊細さがあるからです。

ガス圧(火力)の場合、温度やタイミングによっては強火や弱火の冒険が許されることもありますが、ダンパーの「閉め過ぎ」に関しては、たとえ低い予熱、低い火力における最序盤の2、3分間であっても決定的なアフターテイスト、後味の悪さに繋がってしまいます。生豆がまだ熱くもない状態で数分間だけ強い圧力をかけただけでそうなるのは不思議ですが、この場合の味はファーストタッチではまろやかで雑味が無いように感じられるのが特徴です。しばらくしていつまでも苦味が残るようなくどさが出て、また口に含むとコクと旨味が感じられ、飲み込んだ後にまたくどさが残る、という二面性を抱えるので評価がしづらいです。

こうした閉じ過ぎによるアフターの悪さは、出てくるのが焙煎後の3日目あたりからという時間差があるところも困りものです。焙煎直後にカップテストをして印象が良かったのでブレンドに入れてしまって、数日後に違和感があっても何が原因か分かりづらくなります。こういう経時変化に弱い豆を作るというミスをしてしまうと、豆の種類を多く揃えている場合には混乱してしまうので厄介です。

生豆と焙煎方法と開度の関係としては、粒が大きく硬い豆ほど、また予熱を低くとっているほど、ダンパーの閉まり過ぎには弱くなる、という傾向があるようです。コロンビアのような硬い豆を低めの予熱で投入して軽めに仕上げようとした場合、いつも通りの開度だと少し芯が焦げたような出来になり、コロンビアの華やかさが損なわれやすくなります。逆にブラジルのような柔らかめの豆を予熱高めで苦めに仕上げようとするなら、強めに閉めても悪いアフターは出ずクリーンで重みのあるコクが楽しめます。

焙煎後の豆にシルバースキン(薄皮、チャフ)が残ってしまうことが多くなりました。酸味が強いかなり浅煎りの豆もラインナップに加えようと思い、シナモンロースト〜ミディアムローストあたりの焙煎度で煎り止めるのですがこの浅さだと白い皮が飛び切らずまだらな仕上がりになってしまいがちです。

浅煎りであってもダンパーを使い豆に圧力をかける焙煎を行っていますので、どうしても豆のチャフの排出力は落ちてしまいます。圧力をやや弱め、煎り止めをもう少し遅らせれば完全に飛ばせるという微妙な境目なので、味が大きく落ちるほどの量が残るわけではありませんが、妥協の無い芯まで火が通った極浅煎りに一度挑戦したくなり、焙煎前に生豆の水洗いを試してみました。

水に浸すと、いくつか浮かんでくる豆があります。スペシャルティとはいえ重さが完全に揃っているわけではないことが分かります。

50℃程度の湯でそのまま手で揉み洗いすると、みるみるうちに黒く濁っていきます。明らかに薄皮、シルバースキンだけではありません。微粉ともいえるような表皮の汚れを数回水を取り替えて洗い落としていきます。

簡単に水を切り、表面が乾いたところで焙煎釜に投入したのですが、釜の予熱を一気に使い切って通常よりもはるかに低い温度からのスタートとなり、その後の上昇速度も遅い。例え豆の表面が乾いていても、水は豆の内部まで浸透していて、水の比熱により非常に温度が上がりにくくなってしまっているようです。

常温では何日経っても内部の水は抜けず、待っていたら衛生面の問題もあるので、焙煎機で焙煎が進まない60℃程度の温度でしばらく撹拌してあげることにより乾燥させることが出来ました。

乾いてさえいれば焙煎は普通に進みます。できた豆をカップテストしてみると、華やかな風味が少し弱くなり、ボディも軽くなった分、明るい酸が際立つようになりました。例えるならレモンのような、良く言えば爽やか、悪く言えば単調な風味になったといえます。どちらかといえばあまり重厚ではない風味の豆を飲みやすく仕上げるのに向いた方法だと思います。

ハンドピックによる豆の選別以外で生豆に手を加える作業は初めてですが、コーヒー豆生産者の仕事の一部を少しだけ真似できたような気がします。

半熱風式の焙煎において、ガス圧(火力)には留意すべき二つの性質があります。

一つは短時間焙煎にするか長時間焙煎にするかという時間、速度の問題。もう一つは対流熱の比率を上げるか接触熱(伝導熱)の比率を上げるかという焙煎のタイプの問題です。蓄熱が高いほど直火寄りに、低いほど熱風寄りになるという話と組み合わせて、火力でもどちらに寄せるかということを考えなければなりません。火力という言葉から強火なら伝導熱が増えるように感じてしまいますが、実際は強火の方が対流熱寄りの焙煎、熱風式焙煎の味に近づいていきます。

少しややこしいですが、これは対流熱の量は火力の強さにすぐ連動するのに対し、伝導熱の量は火力と釣り合った量に達するのに少し時間がかかり、そのタイムラグがあるためです。

例として予熱ゼロの冷たい焙煎機で強火でスタートした場合、序盤は多量の熱風が豆を加熱していく一方、釜はそれほどすぐには熱くなってくれません。火が当たっている釜底面の温度はある程度火力と連動しますが、それも全面の一部ですから熱風ほどの加熱力はありません。熱風がぐんぐん豆を加熱し、焙煎の中盤に入ったあたりからようやく釜全面がほんのりと熱くなってきます。この時点でもう豆は熱風を十分に受けた焙煎になっており、後半に釜の伝導熱が対流熱にようやく近づいてきた頃には焙煎終了です。

これが弱火の低予熱の長時間焙煎の場合、序盤こそ熱風で少しづつ上がっていくものの時間がかかり、豆が上がり切らないうちからだんだんと釜全体が温まってきて、低い温度帯で伝導熱と対流熱が釣り合ってきます。強火の時と比べて、対流熱と伝導熱が半々という状態が手前で訪れ、長く続くわけです。

高蓄熱の高火力の場合は最初から最後まで対流熱と伝導熱が釣り合ったまま短時間に焙煎が終わり、高蓄熱の弱火力の場合だと序盤が伝導熱寄り、中盤以降は釣り合うというラインを辿ります。釜は温まるのに時間がかかりますが、高蓄熱低火力で始めた場合、今度はなかなか弱火に釣り合った低蓄熱にまで下がってくれません。これだと前半から中盤の長きにかけて、直火寄りの環境にさらされることになります。上がる時も下がる時も釜の温度には慣性が働くような感じで、変化が遅く、ラグがあるわけです。

弱火だとどちらでも熱風寄りの味にはならないということになります。弱火で進めると酸味が弱くなるのは、長時間焙煎によって成分が消失したということだけでなく、どう予熱を取っても直火に寄っていくからというのも大きな原因でしょう。ただ、直火に寄せた焙煎は苦味も増える分、甘みも増すので悩ましいところです。中程度の予熱で中火で進める焙煎というのは、やはり基本として優れているのです。

これらはすべて一定火力で進めた場合の話で、火力の途中変更を考慮するとさらに複雑になってしまうのでそれはまた別の話になります。

冬に入ってから浅煎りにあまり向かない苦味が乗るようになりました。深煎りを含めた全体としては悪い味になっていたわけではないので、操作ミスではなく個性付けを間違えているのではと思い、全二十数種類の豆の同時カッピングテストを行い、様々な他店のコーヒーも検証してみたところ、自身の焙煎豆にここ数週間、直火寄りの特徴が出ていることが分かりました。

直火式焙煎と熱風式焙煎の名店をめぐってみて気付きました。直火系の味の特徴などはすでに知っていたのに、なぜそこまでやらないと気付けなかったかというと、焙煎の操作と結果が従来のイメージとは正反対だったために、にわかには信じられなかったからです。気温が低いことを意識して、豆を投入する前に釜の予熱作りに時間を長くかけ、そしてそれが熱風系の味に寄せる操作と思っていましたが、これが違いました。

半熱風式において焙煎中に豆が受ける熱には主に熱源から送り込まれてきた熱風による対流熱、熱せられた釜の内側の面との接触によって受ける伝導熱、そして熱せられた釜や豆が赤外線などの電磁波によって他の豆にエネルギーを与える輻射熱の三つがあります。対流熱がスッキリした味を作り、伝導熱と輻射熱がどっしりした味を作ります。時間をかけて釜の内部だけでなく全体を十分に温めて、その予熱、蓄熱を頼りに火力を弱めたまま進めれば熱風系のスッキリした味に仕上がる、というイメージで焙煎していたのですが、これをやるとむしろ直火系の香ばしく太い味に近づくのです。

釜の内部の予熱というのは焙煎の序盤こそ豆に大きな熱を与えますが、すぐに蓄えが尽き、続きは釜全体の蓄熱から貰うことになります。その時に貰う熱は、伝導熱と輻射熱です。伝導熱だけでなく輻射熱も豆の表面を強く加熱する性質がある(どっしりした味になる)という情報も気付きのきっかけの一つでした。この高い蓄熱状態で弱火を使っているとなると、送り込まれる熱風も弱いものとなり、熱風の比率はさらに下がり、明らかな直火寄りの焙煎の完成となります。逆の例で極端なものだと、予熱ゼロの冷たい釜にいきなり投入して中火で進めるという強引な方法で出来た豆は、明るく綺麗な酸と、弱いコクと渋みを持つ熱風系の長所と短所が色濃く出ている豆になります。

熱風式も直火式も丁寧に行えば素晴らしい風味を出してくれる方法ですが、特徴を把握しきれておらず、ここ数週間は豆の個性を十分に引き出すことが出来ていないシーズンでした。

今年もさらに少しづつではありますが焙煎士ノートを更新していきたいと思います。

コロンビアのゲイシャ種が入荷しましたので焙煎に挑戦しました。

生豆としてはゲイシャの細長い形質がありながらも特徴的とまでは言えず、コロンビアの色の青さと厚みを備えた標準的な外観。中火で始めましたが、焙煎の進みが早く、温度は194℃の時点ですでに写真の真ん中、シティローストのような光沢があり、187℃であげても左のような中煎り寄りのハイローストぐらいの色付き方。

結果としては、ゲイシャらしい個性を備えながらも、パナマのゲイシャのような強烈さは無く、スペシャルティのボリビアやルワンダのような華やかでティーライクな、大人しめの優良品種といった感じです。

コロンビアの高地産らしい芯の硬さのようなものも確かにあり、あまり浅煎りを狙うと渋みが出る恐れがあり、それでいて中煎り程度までいくと華やかさがあっという間に消えてしまうゲイシャらしさも備えているので、煎り止めが難しいというよりもベストな点が無い、というような印象を受けました。

以前、エチオピアのゲイシャも焙煎したことがあるのですが、ゲイシャらしい「ウーロン茶」感がありながらも強いフレーバーとまではいかず、トップスペシャルティの他品種のナチュラルの方がはるかに個性が強いといえます。ゲイシャはパナマの特権というわけではないと思いますが、土地のテロワールとゲイシャ種の個性が相殺し合ってしまうという面はあるように感じます。

近年ではフレーバーの強烈さは様々な品種や生産処理で生み出すことが可能になってきていますので、ゲイシャ種も今後は突出した存在ではなく、パカマラ種のような個性のある品種の一つ、という位置付けになっていくのではないでしょうか。ゲイシャ種がユニークで無二のキャラクターであることは間違いないので、ブルマンやハワイコナのようにあまりにも高い価格によっていつまでも希少な銘柄であり続けるのはもったいないと思います。

フレーバーが細かく表記されたコーヒーを見ることが多くなってきました。コーヒーの好みといえば今までは苦い方か酸っぱい方か、しっかりした方かスッキリした方かでだいたい大別できたのですが、スペシャルティコーヒーの場合はそういった形容詞はあまり使われず、他のものに「例える」手法が多いです。チョコレートやナッツ、オレンジやベリー、麦やシナモンといったように、一見ピンとこないものであっても実際飲んでみると確かにその通りだと納得してしまうほど個性が分かりやすくなってきています。

酸味の効いた華やかな浅煎りの風味は「フルーティ」で括られることが多いかと思いますが、この華やかさの中にも明確に異なるいくつかの種類があります。そしてその種類によって要求される焙煎も異なるのが面白いです。

フローラルとかフラワリーなどと呼ばれるフレーバーがあります。果実とはまた違う花のような香味のことで、ケニアのニエリ地区やキリニャガ地区、コロンビアのウィラ地区、イエメン、あるいはパカマラ種などによく感じられる質感のフレーバーです。またホワイトハニーという、生豆の粘液質を少しだけ残す生産処理などでもよく現れる傾向があります。弱火や長時間焙煎、高めの予熱など、優しめの味に仕上げる焙煎では残りやすいですが、強火や低い予熱など、シャープな味を目指す焙煎で飛んでしまいやすい傾向があります。また、不正確な煎り止めにも弱く、ベストな一点を把握していないと消えてしまいやすい繊細な個性でもあります。

それから、ティーライクという言葉も良く使われるようになりました。日本人がイメージする優しい紅茶というよりは、ブラックティーと呼んでみたり高級な中国茶のようなエキゾチックな風味の方がイメージに近いでしょうか。エチオピアのイルガチャフ地区やルワンダ、ボリビアなどが持っている個性ですが、とりわけゲイシャ種はこれが顕著に出る代表格で、コーヒーのティーライクというものがどういうものなのかを体験したければゲイシャ種をお勧めします。ただしだいぶ値が張りますが。 フローラルにやや近い印象ですが、こちらは弱火や長時間焙煎、圧力を丁寧にかけすぎるといった、甘みとコクを重視した焙煎を行うと相対的に弱まってしまいます。花のようにぽんやりとした優しい風味のフローラルとは対照的にキリッとした冴えた風味なので、ある程度引き締まった焙煎が要求されるわけです。

そしてフルーティですが、これは高地産のナチュラルではたいてい強く感じられる風味で、強火でも弱火でも、長時間焙煎でもあまり飛ばない強さがありますが、オーバローストにだけは弱い。煎り止めの点は豆によって大きく異なりますが、ベストポイントを少しでも超えた所から急速に失われていく傾向があります。

ただ、これらの風味は失われたからといって必ずしも味が落ちるとは限りません。例えばケニアからフローラルさが失われたとしてもチョコレートのような味に仕上げることも出来ますし、エチオピアのティーライクさが弱まったとしても強い酸味で勝負することだって出来ます。要するにどんな味を目指すかが先であって、そのために生豆の力を借りている、というのがロースターのスタンスです。

SCAJ2021のカンファレンス、エキシビジョンに行ってきました。

去年はコロナの影響で開催が出来なかったので二年ぶりとなります。例年よりも規模は縮小され、来場者も海外の関係者も人数は減っているようでした。

しかし展示されているコーヒー豆は数年前と比べてもまた様変わりしており、アナエロビック(嫌気性発酵)の文字が当たり前のように並び、ブラジルやペルーのカップオブエクセレンスが主役、コロンビアのナチュラルや発酵を複数回行う生産処理の豆など、これでもかというほどのフレーバーの強度を競うかのようなコーヒーが目白押しで、それをどこでも試飲でき、かつてゲイシャ種が独占していた地位が他の豆に取って代わられているような印象すら受けました。

マンデリンやペルーであっても、フルーティな風味を最大限に引き出すために、ほぼ飲める範囲ギリギリの浅煎り、ミディアムローストのような焙煎度で統一されており、ロースターの身としては生豆の質の向上を喜ぶと共に一種の違和感、危惧のようなものも覚えていました。

そうした意識を持っているのが自分だけではないことを確認できたのが、当初からのお目当て、イベント会場で行われるローストマスターズチームチャレンジの内容でした。

今年のテーマは初の「深煎り」

スペシャルティの世界において浅煎りがメインになって久しいことに対し、トップカッパーの方々も含むところがある、とはいかないまでも、やはり深と浅は両輪であるべきとは強く感じておられたようで、毎日飲みたくなる深煎りというお題での今回のチームチャレンジ。

深めの焙煎に耐えられる高地産のコロンビアトップスペシャルティを9チームがそれぞれ焙煎し、それらの比較、評価をプロのカッパーと集まったオーディエンスがそれぞれ行います。

一口飲んでみての感想は「ん、これは中煎りなのではないかな」

確かに強い酸味は抑えられているし香りも香ばしいのですが、いわゆる深煎りと呼べる焙煎度に達しているコーヒーは1つもありませんでした。そもそもコロンビアは総じて煎り止めのストライクゾーンが狭く、深煎りというよりは中深煎り向きの豆であり、全チームが深煎りよりも中煎り付近に落ち着いたのは自然なことなのですが、それでもやはり浅いという印象が強めでした。データとしては2ハゼに入っているようですが、焙煎時間が10分前後とかなり短いため、実際のハゼの反応や色合いよりも酸が強く出る傾向にあるはずです。

深煎りであっても綺麗な酸は残したい、苦いだけの深煎りは避けたい、というのはどのチームにも共通していたコメントで、全くそのとおりだとは思うのですが、そのラインがかなり手前に来ているという印象は拭えませんでした。

課題の豆がケニアやブルンジだったら、違った傾向になったと思います。深煎りのテーマとコロンビアの取り合わせは実は微妙に噛み合っておらず、典型的なおいしい深煎りを記憶しているロースターの方ほど悩まれたのではないでしょうか。

フルーティやティーライクの浅煎りの鮮烈さと、チョコレートやキャラメルの深煎りの強い旨味。やや出遅れていた深煎りのスペシャルティが浅煎りに追いつけば、ややもすると一般のお客様を置いてけぼりにしがちだったスペシャルティの間口を大きく拡げることができるように感じられてなりません。

パカマラ種を焙煎する機会が増えてきました。グァテマラやニカラグアでもパカマラはカップオブエクセレンスでいくつも上位に入る優良品種で、限定品のトップスペシャルティとして登場することもありますが、本家本元に敬意を払うという意味でも、エルサルバドルはパカマラを定番品として扱うようにしています。

パーカスとマラゴジッペの交配種、名前をくっつけてパカマラですが、マラゴジッペの超大粒の形質を受け継いでいます。小粒の代表であるエチオピアと比べると、そのサイズ差は同じコーヒー豆とは思えないほどです。

パーカスとマラゴジッペの交配種、名前をくっつけてパカマラですが、マラゴジッペの超大粒の形質を受け継いでいます。小粒の代表であるエチオピアと比べると、そのサイズ差は同じコーヒー豆とは思えないほどです。

広さも厚みもある体躯ですが、味わいや要求される焙煎はとても繊細。華やかで強すぎない酸味と滑らかで重すぎないコクを兼ね備えたエレガントさがあります。強火や短時間焙煎にやや弱く、ただ苦いだけのコーヒーになってしまいがちで、逆にのんびり熱を加えていると味が飛んでスカスカになりやすい。雑味に悩まされることは少ないものの、その絶妙なバランスの風味を引き出すのに苦労します。

現在扱っているエルサルバドルのパカマラはレッドハニーという豆の粘液質を多く残して乾燥させる方法で精製されており、甘みが強くなってより複雑な風味になっています。

近年、マンデリンの特徴であったアーシーな(土のような)風味と独特のボディが薄れてきていると感じることが多くなりました。鼻で感じるアロマはまだアーシーさはあっても、味覚で感じるフレーバーはどこかさっぱりとした明るい酸になっていて、かつてのどっしりとした良い意味でのスモーキーさがあまり無いものが主役になってきています。

原因ははっきりしていて、収穫量に優れ病害に強い品種との掛け合わせによって生まれた交配種がメインになってきたためです。以前、コロンビアがコロンビア種(バリエダコロンビア種)という病害に強い交配種を前面に押し出して、風味の面で評価を落としていたことがあります。その後何度も改良を重ねて優れた品種を生み出しクオリティは上がりましたが、伝統的なティピカやブルボンだけを扱っている国は今やほとんどないでしょう。

昔ながらのアーシーフレーバーを持っているマンデリンかどうかを見分けるには、ティピカかブルボンがどれだけ入っているか、が一つの指標になります。アテンやティムティムといった他の地域では見られない品種や、あるいはカチモールという広く知られた改良品種が多くを占めている銘柄の場合、ボディが軽くすっきりとしたキレのある苦味、やや乾いた印象の風味であることが多い。それ自体は決してマイナスの味ではないのですが、ミルクのような質感を記憶に残している世代にとっては別物と感じてしまいます。

もし、伝統的なコクを残しているマンデリンをお求めで品種の確認が難しい場合は、ティピカが多くを占めているマンデリンのトバコがおすすめです。

カチモール種がメインのマンデリン。昔よりもだいぶ生豆のサイズが小さくなっているような気がします。焙煎するとかなり膨らみますが、それでも驚くほどの大きさだった以前よりは小さいです。

コーヒーの精製方法には大きく分けてナチュラルとウォッシュドがあり、その中間と言えるパルプドナチュラル(ハニー製法)が比較的新しい方法として加わり、この三つがメインになっていましたが、ここ数年で嫌気性発酵(アナエロビックファーメンテーション)という手法が台頭してきました。コーヒーチェリーを酸素が遮断された密閉容器内で発酵させるというもので、酸素を使わない微生物の働きを利用したものです。

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O → 6CO2 + 12H2O

化学の教科書などで見たことがあるような無いような有名な好気呼吸の式です。C6H12O6 が糖で、酸素O2があると二酸化炭素CO2と水H2Oが出来ます。細かいところは省略してありますが→の右に行くとエネルギーが生まれて生命活動の源となります。

これが酸素が無い条件下だと、嫌気性微生物の働きにより

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

C6H12O6 → 2C3H6O3

これらの反応が起こります。C2H5OHというのがアルコール(エタノール)でありC3H6O3が乳酸です。

実際にコーヒーのフレーバーを表現するのにラクティク(乳酸のような)という言葉もあり、ヨーグルトや日本酒の風味にも関係しています。それらの風味を狙って強く出すことを目的とした方法でしょう。

10月に入ってからこのアナエロビックのナチュラル製法のエチオピアが入荷したのですが、確かに明瞭なアルコールの風味があり、エチオピアは深煎りと浅煎りの両方に耐えられるということもありこの強い個性を打ち出すのに焙煎度で悩みました。カッパーの方もくどさの出ない浅めをおすすめしてくれたのですが、やはり浅煎りは別の銘柄の直球のフルーティ路線で行きたいと思い、このウイスキーのような赤黒い風味を差別化する意味でも深煎りを選択しました。

精製方法というのは工程のどのタイミングで乾燥をさせるか、ということで分類されるのですが、まさか発酵まで入り込んでくるとは思いもしませんでした。土地の個性であるテロワールだけでなく生産者の技術にも個性が出る、焙煎士としても実に面白い時代になったと思います。

コーヒー豆は環境にもよりますが焙煎してから数週間、焙煎前の生豆であれば数年は保存が可能であり、生鮮食品としては非常に計画が立てやすいです。生豆の状態でも徐々に水分や色が抜けていき、風味も変化していきます。収穫されてから数ヶ月以内の生豆をニュークロップ、当年のものをカレントクロップ、前年度のものをパーストクロップ、それよりも前のものをオールドクロップと呼びます。

ニュークロップの味の特徴としては、なんといっても明るさでしょう。まるで果汁を弱炭酸で割ったかのような爽やかさがあり、焙煎によっては草のような風味まで付いてきてしまったりコクが弱くなるといった落ち着きの無さも持ち合わせています。

長期保存が可能なニュークロップを出来るだけ仕入れたいところですが、地球の裏側で収穫された大きなロットのコーヒー豆がはるばる日本に渡ってくるとなると、実際に使われる新しい豆のほとんどは一年程度は経過したカレントクロップということになります。少し味のカドが取れて、扱いやすくなった時期です。

時間が経過した生豆はニュークロップと比べて酸味が出せなくなると言われますが、酸味の強さは豆の力に対する焙煎のやり方で決定するので、一概にそうとは言い切れません。三年ほど経過したオールドクロップといえるエチオピアのサンプルを極浅煎りにしてみたところ、酸味だけはニュークロップの浅煎りに劣らない強さがあり、オールド特有の滑らかさも加わって、別の方向で勝負できる立派なコーヒーが出来上がりました。ニュークロップで同じ焙煎度にしたら、おそらく渋くて飲めないでしょう。焙煎した後に常温で何ヶ月も経ってしまったコーヒーは美味しくありませんが、生豆の状態なら多少枯れていても十分に力を発揮してくれます。

それでもやはりニュークロップの方が優先されるのは仕方のないことで、テロワールが際立つことがオールドとの違いです。テロワールというのはエチオピアならこういう香り、コロンビアのここの地域はこういう味、といった土地や気候などで形成された風味の特徴のことで、味の説明や共有がしやすく、この点に関してはオールドは弱いのです。もともとはワインの用語で、土地の個性に特にこだわってきた歴史があり、コーヒーも農家がそれぞれ個性を打ち出ししのぎを削りあうスペシャルティの時代になってこのワインの考え方に近くなってきているのもニュークロップがより重要視される理由の一つです。

コーヒーは夏場の消費がやや落ちる傾向があり、秋になってから一斉に仕入れるということが多いのですが、それも寒い時期にコーヒーが美味しくなるといわれる理由の一つかもしれません。国ごとに収穫のタイミングが違うのでお米のような明確な端境期があるわけではありませんが、寒い時期になってきたら、数ヶ月前のコーヒーの味の記憶と比べてニュークロップっぽい味がするということもあるかもしれません。

ケニアやタンザニア、エチオピアといったアフリカの豆は高地産の硬い豆が多く、酸味と濃度に優れたフルーティな質感がありキリッとした切れ味が共通していますが、ブルンジにはどこかブラジルやペルーにも似たまろやかさ、丸みもあります。かといって大人しいというわけではなく、バジルのような野生的なフレーバーや豆料理のような独特な香ばしさがあり、どことも似ていない個性を持っています。

このアフリカの高地産系のシャープさと低地産系のどっしり感をあわせ持ったような風味のブルンジが、ナチュラル方式で丁寧に精製されたらどうなるか。予想した通り、ブラジルとエチオピアの中間のような、じっとりとした甘い香り。生豆の状態でチョコレートの香りがしてくるのはちょっと初めてかもしれません。

ナチュラルとしてはバラつきが少なくて火も通りやすく、深煎りにも耐えられるとても扱いやすい豆で、焙煎の進み方もペルーのような素直さがありポイントに当てやすいです。

カップテストしてみると第一印象がまず甘い。甘みのある豆はコクや粘度が強かったり果実感が強かったりと全体的に情報が多いのですが、このブルンジナチュラルは甘みがまず先行してきて甘みで終わります。甘みだけが突出しているというのも割と珍しいバランスで、人にもすすめやすい深煎りに仕上がっています。

フェアトレードや有機認証などによる付加価値だけではなく、カッピング(味の審査)によって点数を付けられるスペシャルティコーヒーは味の水準の高さが保証されており、点数だけで入荷する豆を決めるという焙煎士の方もいます。おいしさにランクが付けられるということに関しては少し疑問や抵抗を感じるという方も多いでしょう。国や銘柄などの個性や好みを探すことは何よりの楽しみであり、消費者側と生産者側が対等な関係になるために必要なシステムの一つだったとはいえ、点数の高低などはいったん別にして考えたいところでもあります。もちろん同点数の中でもその味の個性は星の数ほどあり、銘柄の組み合わせによる品揃えやブレンド、そして何より生豆の質以上に味の決定に占めるウェイトが大きい焙煎の存在を考慮すれば、ランクなど関係無く楽しみ方はさまざまです。

それでもあえてランクごとに分けるとすれば、次のような傾向になると思います。SCAやCOEなど評価する機関によって点数ラインや呼称が少し異なりますがだいたい同じです。

・コマーシャルコーヒー、コモディティコーヒー、メインストリームコーヒー

- 最も一般的なコーヒー。浅く煎っても酸味が弱く、やや暗い印象がある。香りではなくテイストがナッツに近く、少しスモーキー。

・プレミアムコーヒー

- 味の暗さが無くなり、豆の個性もはっきりしてくる。スペシャルティを飲み慣れた舌にとってはやや淡い印象があるものの、明確なテイストと軽さが両立している、十分高品質なコーヒー。

・スペシャルティコーヒー

- プレミアムまでと比べて味の「濃縮度」が明確に異なる。塩味(えんみ)ともチョコレートともとれるテイストの濃さが大きく増す。

・トップスペシャルティ、プレミアムスペシャルティ

- 透明感がさらに向上したことで、意外なことに焙煎したて、抽出したてのファーストインパクトでは一つ下のスペシャルティよりも少し弱くなった印象を受けることがある。綺麗すぎて、コーヒー液が熱いと捉えにくい風味がメインになってくる。しかし冷めていくにしたがって味の情報がどんどん増え、甘さ、明るさが後になるほど蓄積する。

・トップオブトップ、スーパープレミアムスペシャルティ、特別称号コーヒー

- 花の香気が加わる。華やか、というよりも本当に花の弁の風味がしてくる。具体的には薔薇、ローズのニュアンスに寄ってくる。それにともなってシロップのようなまとわりつく重みのある甘さが出てくる。

はじめチョロチョロ中パッパ、赤子泣いてもふた取るな、とは古来から言われてきた米炊きのコツですがコーヒーの焙煎となるとこれが当てはまるとは限りません。特に子供にせがまれても最後までフタを取らずに十分蒸らせというのはコーヒー焙煎のセオリーとは正反対であり、終盤は煙かぶりを避けるために排気が最重要になってきます。

またチョロチョロやパッパといった火力を変更すること自体がまず豆に与える影響がかなり大きいです。米よりも粒が大きいコーヒー豆は、焙煎中に豆内部の水分の移動が盛んに起こっており、その移動のサイクル、リズムを上げるにせよ下げるにせよ一度でも変えてしまうと、味の重さがてきめんに現れます。焙煎度の違う豆をブレンドするとたいてい霞んだような濁りが生じますが、そのムラが一粒の豆の内外で起こるわけです。マンデリンのようなコクや量感が強みになる銘柄であればこれが有利に働くこともありますが、浅煎りやシャープな苦味を出したい中煎りだとマイナスが大きいでしょう。

そういうわけで一定火力の焙煎が全てにおいてベターな基本となるわけですが、水分量の多い豆や硬い豆が多いスペシャルティコーヒーでは中火であっても前半、中盤の水抜きが不足することがあります。かといって弱火で通せば排気を強めた終盤の進行速度が大きく落ちてしまってこれも暗い風味になってしまい、また弱火のみの焙煎は優しく飲みやすい味になる反面フレーバーや味の厚みが乏しくなる傾向があります。終始強火で通した焙煎は風味が豊かな分だけ鋭い苦味や雑味につながります。

弱火で水を丁寧に抜いていきたい、でも強火による味の厚みも欲しい、でも途中変更はしたくない、といったジレンマがあるわけです。

そこで、水の移動がほとんど起こっていない時間帯に限り火力を変更したら、という仮説に行きつきました。具体的には焙煎の序盤、100℃以下のまだ豆の変色が起こっていない時間帯と、1ハゼが終わり水分の大半が抜けた後の時間帯です。予熱を低めにとり、最序盤だけ強火をあてます。中盤は中弱火ぐらいで。

一番上の段の右から2番目のあたりですでに変色、脱水は始まっているといえます。それよりも前の段階で火力をいじります。

結果としては、序盤に強火を使った場合、重さのないキレのある苦味が乗り、1ハゼ終了後に強火を使った場合は10日経っても消えない香ばしさと軽さが付加されました。どちらも火力が強すぎた場合はいがらっぽいくどさが残り、強火の時間帯を広げた場合はこもったような重さが出ました。この水分の移動が起こっていない時間帯の火力に一つの希望がありそうです。

ホンジュラスのコーヒーというとそれほど馴染みがないかもしれませんが、スペシャルティコーヒー生産地域の中枢ともいえる中米の一員であり、生産量は世界6位。ブラジルやコロンビア、エチオピアなどのコーヒーの代名詞の国に次ぐ量と、世界トップクラスの質を誇ります。世界最上位ランクの品評会であるカップオブエクセレンスにおいて毎年90点を超える品が10点近く並ぶホンジュラスのレベルの高さは目を引きます。

これはナチュラルの生豆なので色々と皮などが付着していて一見あまり綺麗とはいえませんが、粒がよく揃っており、致命的な欠点豆はほぼ見当たりません。

高地産でありながら浅煎り向きの豆で、さらにナチュラルとなるとどうしても小さな煎りムラが出てしまいますが、試飲してみるとフルーツとチョコレートを混ぜたような不思議な風味。今回のエル・ロブラル農園のものはマスカットやメロンのような青い果実の印象がありました。

試しに焙煎が少し進んでしまった黒い豆と白い豆を分けてそれぞれをテストしてみたところ、チョコレート風味とフルーツ風味で見事に分かれました。通常、煎りムラは液の曇り、重さにつながってしまうのですが、これはむしろぶつからない二つの風味が溶け合っているような感じです。

見た目が汚くてやんちゃな豆面だった昔のモカは強いフレーバーを持っていましたが、このホンジュラスもどこか絶妙な配合で個性を発揮している面白い銘柄だと思います。

キリマンジャロの名でも有名なタンザニアのコーヒーは強い酸味と豊かなボディがあり、ミルクと合わせたときのキャラメルのようなリッチな質感が特徴で、昔から日本でも親しまれてきました。アイスコーヒーにも適したその濃度と量感は、ケニアのAAと比較しても勝るとも劣らないほど豊かなものです。

青々とした大粒豆で丁寧に水抜きをしたいところですが、時間をかけすぎると持ち味の酸味が消えてしまう傾向があり、速さとムラの出ない均一な熱のかけ方が求められます。シワが消える煎り止めのポイントはシティ〜フルシティの間あたり、分かりやすい2ハゼがあるため難しくはないのですが、ダンパーによる圧力は正確に、熱も中火の中火でピタリと合わせて進めたいところです。

このように布を湿らせたようなしっとりとした色の付き方をする豆は強火や弱火をあれこれ使ってこねてしまうと味が重くなってしまいます。一定の中火でササっと通してやるとシャープな透明感が生まれますので、途中変更をなるべくしない、強すぎず弱すぎない焙煎の初期設定が特に大事です。

水抜き不足による味の重さは深煎り、ダークローストだとある程度和らげることもできますが、タンザニアのベストポイントはフルシティ手前、酸味をやや残すところにありますのでそういったごまかしも効きません。煎り止めこそシビアではないものの、総じて焙煎難易度は高い豆だと思います。

デカフェ、カフェインレスのコーヒーを目にすることは珍しくはなくなりましたが、その生産や製造の工程を不思議がる方は多くいらっしゃいます。有機溶媒を使用した抽出方法やウォータープロセスと呼ばれる水による抽出法などいくつかの手段がありますが、どれも生豆の状態で行います。生豆を上手に焼いてカフェインを抜くということは出来ないので、すでにカフェインが抜かれた豆をどれだけ美味しく焙煎するかが焙煎士の仕事ということになります。

スマトラ式のマンデリンやモンスーン製法のインドなど一目で分かるような生豆はいくつかありますが、見た目の個性ではデカフェの右に出るものはいないでしょう。鉱物かなにかに見えるほど枯れた色で、どう焙煎したらいいものか初めてでは全く判断がつきません。

ブラジルのスタンダードなスペシャルティを使用しているということで、シティローストあたりに目星をつけて

煎り止めようとしましたが、色の付き方とハゼのタイミングがかなりズレます。2ハゼに入った瞬間に止めたにもかかわらず、フレンチローストに近い焙煎度になってしまいました。通常の豆と比べてかなり火が入りやすいようです。

カップテストしてみると、風味を維持したまま非常に軽いボディに仕上がっており滑らか。重厚なチョコレートのようなスペシャルティに慣れてしまった舌には、一昔前のプレミアムコーヒーのようなお茶っぽさ、素朴さを思い出させるものでした。コクの弱さがかえって香ばしさを引き立てているような面もあり、スペシャルティにあらねばコーヒーにあらずというような方向に行ってしまいがちな考えを思いとどまらせるような優しさ、飲みやすさがありました。

ブラジルはナチュラルでも強い香気をあまり出さない傾向があります。エチオピアやグァテマラ、コスタリカなどの硬質豆のナチュラルはコーヒーとは思えないようなフルーツフレーバーを持っていますが、ブラジルはどんな高級豆のナチュラルでもどこかナッツ系の大人しい風味に落ち着いています。

ならばナチュラルとしての個性を打ち出すよりも酸味の綺麗なウォッシュトの方が向いていると思ったのですが、ブラジルにおいてはナチュラルとパルプドナチュラルが主流でありウォッシュトは希少。頻繁に仕入れできるものではないため、浅煎り用に絞ってウォッシュトを試してみました。

前半の水抜きの時点ですでにナチュラルとは明らかに様子が違いました。

ブラジルに限らずウォッシュトはナチュラル、パルプドナチュラルと比べて豆が硬く酸味も強くなるようで、このブラジルウォッシュトもまるでケニアやタンザニアのようにシワが消えるのが遅い。以前のように1ハゼが終了したミディアムローストのあたりで止めてみたのですが、けっこう勇気が要りました。

カップテストしてみたところ、想像以上に風味に違いがあります。今までイメージしていたブラジルらしいボディ感や丸みのあるコクではなく、梨やお茶を思わせるような軽さ、明るさに。コスタリカのウォッシュトにやや近い印象を受けました。他の国の豆はウォッシュトの方が透明感がありナチュラルの方が個性が強いことが多いのですが、ブラジルの場合はウォッシュトの方が印象が強いのは面白いところです。

ケニアを焙煎しました。

今までケニアは粒の小さいABグレードを使用していたのですが、華やかで繊細な風味がありながらも昔ながらのケニアらしい力強さに欠ける印象があり、今回から大粒で肉厚のAAグレードに切り替えました。マンデリンのような広くて薄い形の大粒豆ではなく、前後に厚い丸みを帯びた形でありいかにも硬そうな豆面をしています。

大粒かつ高地産の硬質豆なので焙煎前半の水分抜きを丁寧に進める必要がありますが、色付きが分かりやすくムラも出にくいため煎り止めはやりやすい部類に入ります。

2ハゼのピークを過ぎてフレンチローストを超えたあたりまで煎り進めるといかにもケニアらしい、スモーキーさとフルーティーさとが混ざったような力強い香りが漂ってきます。さすが大粒のAAグレードといったところです。

粉にして飲んでしまうのに豆のサイズが何か関係があるの?と思われるかもしれませんが、これが大有りで、小粒より大粒のほうがコクと香ばしさ、良い意味での味の重みで明確に上回る傾向があります。良質の小粒豆はどちらかと言えばフルーティーで爽やかな風味が持ち味で、昔ながらのケニアの太く香ばしいイメージとやや離れてしまっているような気がします。豆の良し悪しにサイズは関係は無いのですが、個性という面では確かに違いがあり、特に深煎り向きの豆に関しては豆のサイズをまず最初に確認するようにしています。

審査員によるカッピング技術が発達し品質の客観的な評価も進んではきましたが、サイズで決めるケニアのAAや産地の標高で決めるグァテマラのSHBなどの旧来のグレード評価は決して曖昧なものではなく、重要なデータであることはスペシャルティの時代になっても変わりません。

浅煎りの煎り止めは難しいです。正確なタイミングが要求される中深煎りのコロンビアとはまた違った難しさがあります。焙煎中、豆は音を立てるハゼが2回起こるのですが、中煎り以上では煎り止めが2ハゼの最中という分かりやすい合図があるのに対し、浅煎りは1ハゼと2ハゼの中間という手掛かりのない時間帯で判断しなければなりません。頼りになるのは温度ですが、それでも豆の内外の焙煎の進行度は微妙にズレますので、温度だけで味を完璧に再現することもできません。

写真は試験用のエルサルバドルの豆で、どちらも同じ火力で進め、同じ温度(191℃)で煎り止めたもの。右の方が明らかに浅く見えます。右は予熱を高めにして短時間で進めたもの、左は予熱低めの長時間のものになります。煎り止め温度が同じでも色付き方が異なることが分かります。1ハゼも左の方が7〜8℃ほど低い温度で起こります。テストしてみるとやはり右の方が酸味がずっと強い。温度でタイミングを取るには生豆の状態や鮮度、気温、予熱や火力など全ての条件が一律に揃わなければならないということです。

となると、最後に頼りになるのはやはり目です。同じ焙煎度の豆を作り続けるには色の判断が最重要であり、そのためには部屋の照明などをいつも同じにして、焙煎の終盤にはテストスプーンを何度も抜き差ししてのぞき込むような格好になります。耳と鼻を総動員するコロンビアなどの中深煎りよりも肩が凝るような焙煎を要求されるので、なるべく体調が良い日に浅煎りに挑戦するようにしています。

半熱風式の焙煎機においては釜を十分に温めておいてある程度内部の温度を高めた状態で豆を投入するのが普通ですが、予熱をゼロでスタートする焙煎方法だと強火であっても弱火であっても「直火」に近い味になります。これは強火だと釜の金属熱が高まると同時に内部の熱風温度も高まり、弱火だと金属熱が上がりにくくても内部の熱風温度も上がりにくいので、どの火力で進めても豆が熱風と金属、二つからもらう熱の割合は同じぐらいになるためです。

ところが釜に大きな予熱が蓄えられていると、火が弱くても内部の温度は高い状態を維持するので熱風の成分が多くなります。

これらの予熱のほかにも焙煎機が持つ「蓄熱性」も考慮しなければなりません。

釜内部の予熱は、焙煎前半こそ火力(金属熱)を超える勢いで豆を加熱していくものの、しだいに蓄えが尽き、後半には火力と内部熱が拮抗する半熱風の状態に戻っていきます。この時、焙煎機の内部の予熱だけではなく、釜の外壁部分も含めた釜全体に蓄えられた熱が内部の温度低下を抑え、熱風焙煎寄りの状態を長く維持しようとします。釜の作りが厚く、蓄熱性が高い焙煎機は弱火であっても焙煎の後半まで早く進めることができます。

浅煎り向きの豆は直火の特徴であるコクや味の厚み、シャープな苦味をあまり求めませんから熱風系の焙煎の方が向いている場合が多く、釜の構造が大きくて蓄熱性の高い海外の焙煎機などは浅煎りメインのロースターには好まれる傾向にあるようです。

店頭などに置いてある焙煎機を見る機会があれば、直火か熱風か、日本産の焙煎機か海外のごつい躯体の焙煎機かを見分けて、味を予想してみるのも面白いかもしれません。

焙煎方法には焙煎機の種類によって直火式、熱風式、半熱風式の3種類に分けられます。

・直火式

豆を入れたドラムにパンチングメッシュの穴があいて網目になっており、豆に直接火が当たる。豆の個性が出やすく風味が豊かになる反面、雑味も出やすい傾向がある。急ぐと焦げてしまうため、少量焙煎向き。

・熱風式

豆やドラムに火を当てず、熱源から発生した熱風で豆を加熱する。均一でムラがなくすっきりした味に仕上げやすいが、風味が弱くなりがち。急激な加熱が可能なため、大量焙煎向き。

・半熱風式

穴の空いていないドラムに火を当て、その火から発生した熱風も送り込む中間型。ドラム内側の面の熱と熱風を組み合わせて豆を加熱する。

半熱風式が特徴のない半端な性能のように見えますが、豆の個性に応じて直火寄りか熱風寄りかの選択ができます。深煎りなので7:3の直火寄りの強めの味にしたい、あるいはブレンド用のすっきりした熱風系の酸味にしたいといった使い分けが可能です。

強火でドラムを加熱すれば熱風の温度も連動して上がり、弱火にすれば下がるので、どちらで進めても直火成分と熱風成分の比は同じになるように見えますが、その比率を変えるのが釜の予熱と焙煎機の蓄熱です。

世界のコーヒー生産において量と質ともにトップクラスのコロンビア。量でこそベトナムに追い抜かれましたが、スペシャルティコーヒーの取り組みにも積極的な世界を代表するコーヒー大国です。

ブラジルと並び最もポピュラーで安定供給されるコーヒー豆ですが、焙煎の難易度が高いことは意外と認知されていません。特に煎り止めがシビアで、シティローストからフルシティローストの境目に酸味系から苦味系に切り替わる瞬間があり、それが非常に短く、ほんの数秒で個性が変化してしまいます。強めの酸味が残ったまま焦げたような苦味が同時に現れて重なり合うような状態になるため、ベストポイントが小さいというよりは、どちらに寄せてもベターポイントで妥協するような感じに近いかもしれません。

渋味を取り除くために細かい黒シワが伸びるまで煎りこむことが基本ですが、中には伸び切ると風味が飛んでしまうものもあります。コロンビアもその一つで、シワが消える数秒手前あたりを狙たいところです。

渋味を取り除くために細かい黒シワが伸びるまで煎りこむことが基本ですが、中には伸び切ると風味が飛んでしまうものもあります。コロンビアもその一つで、シワが消える数秒手前あたりを狙たいところです。

スペシャルティが広まり品種や農園ごとの個性が際立つ時代になりはしましたが、コロンビアは何を焙煎しても難しく、やはり国ごとの個性というものが変わらないことを再確認させてくれるやりごたえのある相手だと思います。

スペシャルティコーヒーという言葉が生まれてから約40年が経ちますが、それらが一般的に扱われるようになったのはここ10数年、消費者側からある程度認知されるようになったのはここ数年ではないでしょうか。

これまでにも、環境保護や持続可能な社会の実現を目標にした認証コーヒー、あるいは希少性を謳った高付加価値の商品など様々な取り組みがなされてきましたが、スペシャルティコーヒーがそれらと一線を画すのはひとえに官能審査、カッピングという味そのものを評価するシステムが構築されていることでしょう。どんなに優れた生産工程を経て環境保護や安全性に貢献していても、審査員に味ではじかれたモノはスペシャルティとは呼ばれません。質の高い非スペシャルティは多く存在しますが、逆は有り得ないのです。

コーヒーは近代以前のみならず近年まで貧困と切り離せない歴史を辿ってきており、色々と対策がなされてきたはずですが、結局のところ国内であれ国外であれ消費者に対価を高く払ってもらえなければ成り立たないという当然の壁にいつも当たり、環境保護などどんなに有意義な名目があっても一部の富裕層や慈善団体の援助のような形でしか応援ができず限界がありました。世界中の消費者から正当な対価を払ってもらうためには、コーヒー液の味の良さが第一であるというシンプルな道標が提示されることになりました。

その実現のためには「味の共通言語」が必要でした。酸味の質、後味の質、風味を表現するために世界のどこにでもある果実に例える評価方法、そして審査員の育成。それらを生産国から消費国の共通の概念とし、同じ項目が書かれた用紙に記入して評価していきます。それら共通のデータをもとに、これだけ点が低いのだから安く買います、これだけの点を得たのだから高く買ってくださいと交渉がなされ、価格が決められます。おいしさの基準は人それぞれ、という真っ当な価値観は産地を潤わせるという目的には適わなかったわけです。

一方でロースターをはじめコーヒー業界側のこれまでのスペシャルティ宣伝の成果は今ひとつだったかなとも感じています。だいいち、スペシャルティというネーミングにインパクトがない。プレミアムコーヒーや認証コーヒーと何が違うんだという意見はもっともで、味が良いんですよとしか答えられず、今後の売り出し方は大きな課題の一つ。しかしながら「最近、世の中のコーヒーが美味しくなったよね」となんとなく感じていただけるだけでも大きな進歩といえます。

インドといえば紅茶の国と思われていますが、ベトナム、インドネシアに続くアジア3番目のコーヒー生産国であり、品質重視のアラビカ種の生産量においてはアジア最大を誇ります。インド国内の消費も多く、まごうことなきコーヒー大国といえるでしょう。

インドコーヒーの中でも際立った特徴を持つ生産処理の一つに、収穫されたコーヒー豆を数週間もの間、貿易風に当て続けて乾燥させるというものがあります。出来上がった豆は「モンスーンコーヒー」と呼ばれ、コーヒー生豆としてイメージされているグリーンビーンズとはとても呼べない色になります。イエローです。

手ですくっただけですぐに分かるほど豆が軽く、これだけ水分が飛んでしまっていては味もさぞスカスカだろうと思いきや、意外なことにベストポイントは深煎り。フレンチローストをも超え最も深いイタリアン、ダークローストまで煎り上げて真価を発揮します。酸味が一番少ないコーヒーをお求めの方にはいつも最初におすすめしています。

麦のようなフレーバーにシナモンやサフランといった香辛料を乗せたような、またはタルのような木の香り、あるいはビールのような苦味と旨みがあります。共有しやすい味でありながら言語で正確に伝えるのが少し難しい、なんとも言えないエキゾチックな風味です。

もともとはインドからヨーロッパへの船の長旅で風にさらされて出来上がったモンスーンコーヒーですが、今は意図的に貿易風を当ててそれを再現したものになっています。

コスタリカを焙煎しました。

標高の高い山脈が多くコーヒーの生産に適した環境でスペシャルティコーヒーの取り組みにも積極的であり、ウォッシュトとナチュラルの中間の製法であるハニープロセスを生み出した国でもあります。

高地産の硬質豆であり濃度が出やすく酸味の豊かな豆でありながら浅煎り向きという特徴があります。ジューシーというよりはどこかティーライクな、お茶を思わせる爽やかな渋味、滋味があります。

ブレンドでも単体でも使える便利さはありますが、焙煎となるとこの硬さは少しやっかいで、前半の水分抜きが甘いと深めにあげても雑味が出やすくなります。金属的な雑味を取り除いた先に現れる厚みのある酸味はケニアやコロンビアに共通するものがあります。産地の標高が高いほど高級とされるのも、この輪郭のハッキリした高地産特有の酸味が重宝されたからでしょう。

ナチュラル製法といえば以前は豆のバラつきが多く、きれいな酸味に欠け、場合によっては発酵臭がついてしまうといったマイナスのイメージがありましたが、丁寧な管理がなされていればフルーツや酒類のような独特の香気が生まれ、近年ではウォッシュドと併せて生産する農家も増えてきました。特にグァテマラやエチオピアのような高地産のものはその硬い豆質、濃厚な成分と合わさって鮮烈な風味があり、ウォッシュドと比べてやや劣るクリーンさを補って余りある個性があります。

生豆の見た目からしてバラつきがあり、焙煎の進行時も煎りムラが常に見える状態で、均一に仕上げるのは大変なのですが、芯まできちんと火が通り豆の内外の煎りムラさえ起きていなければ、多少バラつきがあっても香気の量で圧倒してしまうほどの力があります。

面白いのはフルーツ系といってもそのタイプが国や地域によって違うところで、青リンゴ、洋ナシのような風味のものもあればストロベリーやピーチに寄っているものもあります。このグァテマラ アルト・デ・メディナ農園のものはパイナップルのようなギラついた明るい酸を感じます。

もともとはココアのような芳醇で丸いビター系のキャラクターを持つグァテマラですが、この果物の風味が合わさったことで複雑な風味に仕上がっています。

コーヒ豆の焙煎においてマンデリンなら深め、キューバなら浅めといったようにそれぞれ個性に応じた焙煎度があります。これを逆にしてしまうとマンデリンは渋く、キューバはスカスカな味になります。まさに本来持っている味、持ち味が発揮されません。マンデリンなら中煎りと深煎りの間ぐらいで少し幅があり、コロンビアなら中深煎りのある点に正確に当てなければならないなどその許容範囲も異なります。

そのレンジが非常に広いのがブラジルで、浅く煎り止めても欠点のある味が出ず、深煎りでもチョコレート系のコクを失わない懐の深さがあります。個性も強くなく調整役としても優秀。ブレンドと呼ばれるものにはたいていブラジルが入っています。生産量だけでなく汎用性においても世界一なのかもしれません。

煎り止めに緊張を強いられることはあまりないものの、難しいのはやはり浅煎りでしょうか。生豆のストレートな個性が出やすい浅煎りでは、ブラジルのバランスの良さがかえって爽やかさを損ねる場合があります。丁寧に焙煎を進めながらも酸味をできるだけ尖らせる意識が求められます。

ハイローストあたりですが、浅煎りの特徴である苦味の無さやナッツ感がきちんと出ているのに酸味が優しいというキャラクターになっています。ほうじ茶にコーヒーの豊かなコクを乗せたような感じで、酸っぱいのも苦いのも苦手という方にもおすすめです。

今回ご紹介するのはスペシャルティコーヒーの火付け役であり、ゲイシャフィーバーを巻き起こし、スペシャルティコーヒーの世界三大農園の一つとも言われるエスメラルダ農園のパナマです。生産性が低く価格が高いゲイシャ種だけではなく、ティピカやブルボンといった堅実な品種の生産においても優れており、今回はスタンダードなスペシャルティであるダイアモンドマウンテンを焙煎しました。

テスト焙煎では焙煎前半からレモンや梨のような淡い果実の香りが感じられ、水分の抜けもよく色の変化も分かりやすく煎り止めがやりやすいという印象。しかしいざカップテストをしてみると、かつてのパナマのイメージにあったやんちゃな酸味が弱く、透明感やクリーンさが際立ったキャラクターになっていました。

これはスペシャルティコーヒーでたびたびある現象で、味の複雑さや厚みは昔よりも増しているのに酸味が飛びやすく、煎り止めの判断の遅さ(オーバーロースト)や長時間の焙煎に弱い豆が多くなっているのです。そして時間を短くしようと急ぐにしてもパナマのように柔らかめで浅煎り向きの豆にはスモークフレーバーが付くような強火はあまり当てたくありません。

そこで釜の予熱を時間をかけて高めにとり、「弱火で早めに」あげるという方法に切り替え、軽さと風味を併せ持つ浅煎りに仕上げました。やはり昔のようなツンとくる酸味にこそなりませんがスペシャルティらしい重層感と雑味の無さは引き出せたかと思います。

パワー勝負ができず、味作りの複雑さが求められるやりがいのある時代になったと思うことにしています。

今年も少しづつではありますが焙煎士ノートを更新していきたいと思います。

ペルーの焙煎をしました。

日本とも関係の深い国ですが、コーヒーとなると一般的にはそこまでイメージのある国ではないかもしれません。赤道に近く、有名なアンデス山脈による標高にも恵まれており、深煎り向きのしっかりしたコーヒーを古くから産出してきました。

キャラクターとしては、味が強くなくブレンドの調整役として優秀でありながらボディ(コク)は強い。主張しない控えめな性格でありながら単体でも迫力が出せるという便利さがあります。

豆は柔らかめで火が通りやすいのに深煎りに向いているという特性があり、粒も大きく煎り上がりが最もきれいな豆の一つです。

このように力が強く個性をひけらかさない豆というのは意外と他では代替が効かず、縁の下の力持ち、困った時のペルーであり消費量は多く、焙煎の頻度は高いです。

そんな堅実で少し無骨な印象だったペルーでも豆を挽くとわずかにフルーティーな香りがするのは、さすがにスペシャルティといったところでしょうか。

コーヒー液の品質を決める工程に生豆、焙煎、保存、抽出がありますが、このうち抽出に関してはお客様のそれぞれのお楽しみ方があり、我々ロースターの領分ではないと思っています。生豆の質と焙煎の出来でほとんどが決まるのは確かですが、意外なほどに頭を悩ませるのが焙煎後の経時変化、エイジングに関してです。

焙煎した直後の豆は炭酸ガスを盛んに放出し、抽出してもぼんやりとしたまとまらない味で、これが数日、一週間、二週間と経つにつれ味が成熟していき、三週間目あたりから緩やかに風味が弱くなっていきます。

お客様の手元に届いてから二週間目ぐらいのピーク時に飲み切っていただくのが理想だなどとなんとなくイメージし、焙煎豆の管理をするのですがこれがなかなか難しい。個性が強くブレンドに使えない豆を焙煎したあとにブレンドだけが集中して売れたり、しばらく売れなかった豆がある時期に集中して出たり、売り切れてしまったり廃棄に追い込まれてしまうなど、うまくいかないものです。

その対策として少量焙煎に挑戦しました。容量ごとに排気のペースや火力、予熱などが異なるため、まさに挑戦といった感じです。

最大5kgの焙煎機で1kgの豆を正確に焙煎するとなると難易度は上がりますが、これにより鮮度の確保だけでなく豆の種類を数多く揃えることも可能になりました。

コーヒーの味の構成要素には、苦味や甘味、酸味といったテイストと、風味、香気といったフレーバーが代表的ですが、もう一つ重要な項目にテクスチャがあります。食感、舌触りのことで、近年ではマウスフィールなどとも。

コーヒーのテクスチャを表現する際に良く使われるのが「乳製品のような」粘性です。これが程よく豊かだとコクがあると言われ、必要以上に多いと重たいコーヒーとなります。程よく削られていれば軽いコーヒー、少なすぎると水っぽいコーヒーとなります。

そしてこの粘性を生み出すのが、焙煎中の排気スピードです。

焙煎の後半は煙がたくさん出ますので排気は基本的にダンパーを開けて強くするのですが、前半の準備段階、豆の水分抜きの工程においてダンパーをどれだけ閉めて排気を制御するかがテクスチャを決めます。閉めていればコクは強く、開けるほど弱くなります。

春先の焙煎がどう狂うかと言えば、味が出ないというよりも味が重くなってしまう症状が多いと思います。気温が上がり排気が弱くなってきた時にそれまでの冬用の設定では排気スピードが足りず、後半の排気も足りずに煙を被って燻り臭いコーヒーになります。

最新型の焙煎機にはこのような外気による影響を避けるために二重のダンパーが設置されているものもあり、成分の多いスペシャルティコーヒーを焙煎する環境は整ってはきていますが、このような失敗による原因の把握はよりよい味作りへの足掛かりとして非常に重要だと思います。

春先から夏にかけては焙煎の調子が狂うと良く言われます。

これは保管状態により生豆自体が温まっており同じ窯の予熱と火力でも焙煎の初期温度が上がってしまい焙煎時間が短くなってしまうことも理由の一つですが、それよりも室内と室外の気温差により煙の排気スピードが変化してしまうことが大きな理由と思われます。空気は温かい所から冷たい所に移動するので、部屋が温かく外が寒い冬場は煙が排気口を通じてどんどん窯から排出され、部屋が涼しく外が暑い夏場はその勢いが弱くなります。

窯出しの際に多くの煙が放出されますが、窓を開けても夏場は換気扇を使わないと容易に部屋から煙が逃げてくれません。ケニアを最大量焙煎した時などは部屋中の天井が真っ白になってしまいます。

この排気の強さが焙煎の味作りに決定的な影響を及ぼします。

一昔前の日本のコーヒー通の定番といえば、ブルマン、ハワイ、モカ、そしてマンデリンでしょう。

この中でブルマンとハワイは価格が突出して高い上に味のタイプとしてはバランス型、強い個性よりは洗練された香りと甘味が持ち味であり、意を決して購入した割には上品すぎて強烈さが無く、拍子抜けしたという話も多かった豆でもあります。

一方で価格がリーズナブルかつガツンとくる個性のマンデリンは幅広く親しまれ、その土のような力強くスパイシーな風味は今では少なくなった愛煙家の嗜好にぴったり合ったものと思われます。

スマトラ式と呼ばれる独特の乾燥方法により、青々とした色に仕上がった生豆は遠くから見てもそれと分かります。

今回のムンテ・ドライミル ドロサングールは優良なマンデリンの産地として有名な北スマトラ州リントン地区の産で、優れた農家の豆が集められ、精選されたものです。さらにインドネシアでも珍しいハウスによる乾燥をスマトラ式で行い気候にも対応、その後も工場に移動して徹底的な選別を経て輸出されます。手元に届いた生豆は、袋を開けて一目でハンドピック(手作業による欠点豆の除去)がほとんど不要であることが分かるほどの完成度です。

しかし焙煎となると従来のマンデリンの曲者ぶりは健在で、特に焙煎の後半の色の着き方が不規則で、シワの出方やツヤを丁寧に見ていかないと煎り止めのタイミングで騙されてしまいます。

焦らずに丁寧に煎り進めていくと

ちゃんと均等に色づいてくれます。

マンデリンらしさが最も出る焙煎度としては中深煎りと深煎りの中間、フレンチローストの手前ぐらいでしょうか。

途中のカメレオンのような色変化に惑わされなければ、煎り止めのタイミング自体はさほどシビアではないと感じます。

エチオピアの浅煎りを焙煎しました。

小粒ながら身が詰まっていて、焙煎前から上白糖のようなしっとりとした甘い香りが漂っています。コーヒーのイメージを覆すような生豆です。

買い付けや輸出の際、生産の透明性に問題があることが多いエチオピアコーヒーの中にあって徹底的なトレーサビリティ(追跡可能性)の実現を掲げているMETAD社のブク農園産であり、産地の標高2000m以上というデータにも納得できる堅そうな豆です。

スペシャルティコーヒーの浅煎りの風味を引き出すのは難しいのですが、この豆は酸味が非常に豊かでストロベリーのような個性的なフレーバーもあり、焙煎に時間をかけても香りや味が消えにくい力強さがあります。

焙煎前半の水抜き、雑味抜きに時間をかけることができ煎り止めを多少冒険 (渋味が出やすいミディアムローストで煎り止め) しても飲みやすいコーヒーに仕上がるので、気難しそうな第一印象の割には扱いやすい豆だと思います。

ブラジルの中煎りを焙煎しました。

世界的にも有名なミナス・ジェライス州のダテーラ農園産です。

ブラジルは生産量の多くをナチュラル製法かハニー製法(パルプドナチュラル)が占めているのですが、産地の標高の低さからくる柔らかい豆質によるものなのか、あるいは気候や管理によるものなのか、ナチュラル特有のフルーツフレーバーがあまり強く出ません。

火が通りやすく焙煎の難易度は高くはないのですが、このナチュラル製法による豆の不均一さがありフレーバーの個性も強くないためにクリーンで明るい味に仕上げるのが意外と難しく、特に浅煎りの爽やかな酸味を引き出すのに苦労します。

今回は中煎りから中深煎り(シティローストからフルシティロースト)あたりで煎り止め、甘味重視のブラジルの素直な風味になったと思います。

全てのブレンドの基本となるアイテムなので最も品質チェックの頻度が高く、全体の調整役でもあります。コロンビアならブラジル中煎りよりわずかに深く、モカならわずかに浅いといったように、煎り止めの際に他の豆と見比べる基準になります。

こちらから焙煎の様子を発信していきたいと思います。