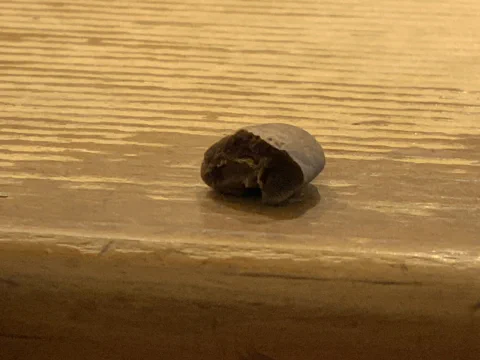

芯残り

パスタではアルデンテとして好まれることはあっても、コーヒーの焙煎では御法度の代表とされる「芯残り」

焙煎どころかコーヒー豆をまともに触ったことすらない子供の頃から、よく耳にしてきた言葉でもありました。

説明されなくてもだいたい理解できる響きゆえに、特に気にかけることもなく使ってきた表現ですが、焙煎に携わってしばらくして気づいたのが、芯という部分を目で確認出来たことが無い、ということです。

芯残り?黒いコーヒー豆内部に緑色の生部分が残っているとでも言うのだろうか?と出来の悪い豆を何度潰して確かめてみても、まず生焼けに見えるような箇所は見当たらない。むしろ内部ほど黒みが強くなっている焙煎豆がほとんどで、芯が焼けていないどころか均一になっているのも珍しいぐらいです。

中心部の白い部分は銀皮(シルバースキン)

ただ、芯残りと言われる豆の状態や味への認識は共通していて、豆全体の硬さ、火の通りの悪さからくる生っぽさのことで、中心部に硬い芯が通っているというよりも、全体に無数の生焼け繊維が走っているようなことなのかもしれません。焙煎全体を通じた、豆の水分をはじめとした成分の飛び方、ほぐれ方のことで、芯というネーミングは少しピンとこないのが個人的な感想です。

この芯残りですが、芯が有るか無いか、1か0かというよりも、多いか少ないかの程度、グラデーションがあるという見方がいいかもしれません。少し芯があるけど華やかさがあれば許容できるライン、全く不快にならないライン、水のような透明感にまで達するラインとがあります。芯を徹底的に消そうとすると明るい酸や風味を損なってしまうことがあり、それを嫌うスペシャルティクラスの浅煎りではギリギリ気にならないラインに乗っているものが多いようです。もっと刺激やいがらっぽさは減らせるはずだけど、強くはないし風味が良いのでこのへんで、というローストに落ち着くようです。

しかし、やはり普段飲みのコーヒーならば、芯の少なさを最優先にしたいものです。コーヒーの雑味は芯残りだけからできるわけではないので、他の要素との兼ね合いも大事ですが、華やかでわずかな刺激を伴うものより、地味でも何杯も手が伸びるような味作りを目指す身としては、どうしても芯残りは妥協できない部分でもあります。